モテナス日本の書道体験

- オーダーメイドだから場所を選ばない

- 厳選された講師による英語での丁寧な対応

- チームビルディングや企業研修の対応も可能

\まずは、お気軽にご相談ください!/

書道の歴史を知っていますか?

実は漢字が伝わってきた、弥生時代からすでに書道の原型があったとされています。

今もなお多くの人々に、芸術として愛されている書道について、その歴史や成り立ちと、基本的な所作を解説しています。

最後までご覧いただければ、書道のことがより深く理解できますよ!

書道とは

書道とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?まずは、書道について知識を深めていきましょう。

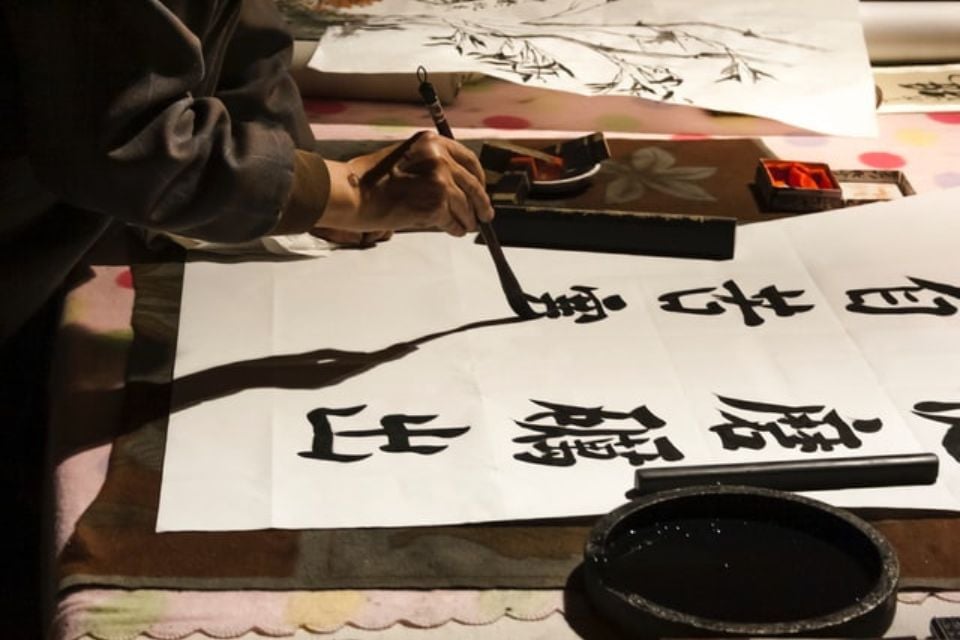

書道は、「毛筆」と呼ばれる筆記用具と、墨を使って紙に文字を書き、文字や書体を通じて思いを伝える伝統的な表現方法の一つです。

我々日本人は、小学校で「習字」を習いますが、習字はバランス良く美しい文字を書くことが目的なのに対して、「書道」は、大胆に崩した文字を用いることもあります。文字の崩し方によって迫力や繊細さ、力強さや寂しさなどを表現できるのが書道なのです。

書道は集中力を養い、美しい文字を書く「能筆」という技術を習得する必要があるので、精神の鍛錬につながるとも考えられています。

習字は文字を書く練習で、書道は芸術の側面を持っているといえるでしょう。

書道の歴史と起源

学校で習字を習っていたため、我々日本人は毛筆で文字を書くことに親しみを感じていますが、その書道の起源はいつなのでしょうか?

書道の歴史とその起源について解説します。

漢字が伝来した弥生時代

日本の書道のはじまりは、中国から弥生時代に伝わった漢字文化だといわれています。

弥生時代頃に作られた古墳から、篆書体(てんしょたい)で「貨泉(かせん)」という文字が記された銅貨が出土しており、この頃から漢字を用いていたことがわかります。

また、福岡県では、「漢」「委奴」「国王」という5文字が三行にわたって刻まれた金印が出土して、文化財となっています。「かんのわのなのこくおう」という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?

この金印も弥生時代頃に作られたものとされています。

しかし、このとき多く使われていた篆書は垂直、水平、左右対称という特徴的な書体で、書くのに時間がかかるものでした。また、このころはまだまだ一般化されていない文化でもあります。

次第に簡略化され誕生した隷書は、現代の漢字に良く似ているとされています

仏教の伝来

時が経ち、西暦538年には仏教が大陸より伝来します。日本書紀によると、百済(くだら)の使者が釈迦仏の銅像や経典を献上したとあり、これをもって仏教が伝来したと考えられています。

仏教の伝来によって飛鳥時代には、多くの人が写経を行うようになります。経典を書き写し、心を落ち着けて集中することをいいますが、ここが書道の始まりといえるでしょう。

信仰が厚かった聖徳太子が記した「三経義疏(さんぎょうぎしょ)」は、日本最古の書物であり、まさに漢字を使い写経した書道なのです。

また、中国へ遣唐使や遣隋使が派遣されるようになると、交流が盛んになり、書道は一層の盛り上がりをみせたとされています。

奈良時代〜平安時代

奈良時代に文化の最盛期を支えた人物である、聖武天皇が大仏を有する東大寺を建立します。その東大寺には、国家事業として写経を行う写経所も設立、さらに書道が発展を遂げます。

さらに、712年には最古の書物である日本書紀が編さんされ、漢字を音によって表すという日本独自の表記が用いられています。これは後の平仮名の誕生へと繋がります。

平安時代のはじめには、美しい文字を書く能筆家として、嵯峨天皇と空海、橘逸勢の名が残されており、書道が盛んになっていったことがうかがえます。

また、平安時代中期には、国風文化と呼ばれるスタイルが盛り上がります。これは日本独自の文化を重視する中で、柔らかい書風が人気となりました。この頃になると平仮名も誕生して、日本の書道が芸術へと発展していったのです。

芸術になり現代へ

鎌倉時代になると、現代にあるような漢字と平仮名が混在した表記が一般化されるようになります。

また、室町時代には書道に流派が誕生します。

三蹟(さんせき)と呼ばれた小野道風・藤原佐理・藤原行成のうち、藤原行成から世尊寺流・法性寺流・青蓮院流・持明院流の4つに分かれたとされています。この頃になると、書道が一般化される中で、作品を床の間に飾って、鑑賞する文化も根付いていきます。

流派の中でも青蓮院流では、江戸時代に朝廷や幕府の制札(せいさつ)に用いられるなど、一般化が進み、庶民の間にも書道が浸透するようになりました。芸術としての書道と、一般化されていく読み書きにわかれつつ、現代の学校教育で指導される書道や習字へと続いていくのです。

書道の基本的な所作

ところで、皆さんは書道の基本的な所作をご存知でしょうか。様々な所作がありますが、どれも心を落ち着かせるために、必要な動作と考えられています。ここでは書道の基本的な所作について解説します。

座り方

書道の基本ともいえる座り方は、基本的に座布団のうえに正座することです。正座に慣れていない人や、腰痛や関節痛で正座が難しい場合は椅子に腰掛けるなどしても問題ありません。

しかし、机に対して斜めにならないように注意が必要です。机に対してまっすぐに座らなければ、文字が崩れて斜めになって美しい文字とはいえません。正座ではなくても、机に対してまっすぐに座るようにしましょう。

姿勢

姿勢も座り方同様に重要です。

猫背にならず、背筋をまっすぐに伸ばし、斜めにならないように注意しましょう。頭からお尻まで一本の柱が入ったように、まっすぐにしておかなければ、文字が崩れてしまいます。机にまっすぐに、そして背筋もまっすぐにするのが基本的な座り方です。

服装

書道に決まった服装はありません。自由な服装で書道は楽しめますが、墨がはねて汚れてしまう可能性があるため、新品や白い服での書道は避けたほうが良いでしょう。

また、袖が膨らんでいるものや、袖口が大きく開いている服装は、すずりに浸かってしまう可能性があるのでおすすめできません。

黒い服や着なくなった衣類を着用して、書道を行うのが安全でしょう。

筆の持ち方

まず書き始める前に、墨汁を作ります。すずりのくぼんだ部分に少量の水を入れて、静かに墨を擦っていきます。精神を落ち着かせて、ゆっくりと墨を擦っていると徐々に溶けて墨汁が完成します。

墨汁ができたら、毛筆に墨を含ませましょう。

毛筆の持ち方は、親指と人差指、中指を使って毛筆の真ん中ぐらいを持ちます。鉛筆は斜めに傾けますが書道では、毛筆は立てて持つのが特徴です。

文字を書くときには、利き腕ではない方の手で、軽く紙を押さえて書くようにしましょう。

書道の毛筆漢字の書体

書道で用いられる、毛筆漢字には複数の書体があり、それぞれに特徴があります。ここからは、5つの書体について解説します。

篆書

篆書(てんしょ)は、印鑑や日本国籍の人が持つパスポートなどに用いられている字です。「田」や「日」などの角ばった部分を転折(てんせつ)と呼びますが、篆書の場合はここが丸くカーブするという特徴があります。

歴史の中でも触れたように、弥生時代に作られた銅貨には篆書体で文字が書かれていたとされています。書体の中では非常に歴史の長いものです。

隷書

隷書(れいしょ)は、日本の紙幣に描かれている「日本銀行券」や「壱万円」などの文字に用いられています。篆書の後に生まれた書体で、はねやはらいの部分が平べったく、特徴的な書体と言われています。非常に面白い書体ですが、書道で使われることは少ない書体でもあります。

ちなみに、古代中国では、篆書に次いで二番目の正書として扱われていた過去があります。

楷書

楷書(かいしょ)は、隷書のあとに生まれた書体で、書道の基本となる書体です。習字や書道教室で最初に習う書体で、他の書体や文字を崩す場合にも、きれいに楷書が書けることが前提となります。一画一画を崩さずに丁寧に書き上げることで、その基礎を学びます。

日本的で、誠実さの伝わる柔らかみのある文字ともいえるでしょう。

行書

行書(ぎょうしょ)は、隷書から生まれた書体と言われています。一筆書きのような筆記でありながら、読みやすいという特徴を持っています。

点画をつなげたり離したりするのが自由なので、書き方次第で個性が表現できるでしょう。

草書

草書(そうしょ)は英語でいう筆記体にあたり、行書よりも崩して一筆書きのように書いていきます。速く書くことを目的としており、より崩した文字で書かれる書体です。

書くのも難しいですが、読み解くのも一定の知識がないと難しく、書道の中では上級者向けの書体といえるでしょう。

外国人が書道を体験するには?

最近では、外国人が書道に興味を持ち始めていることから、体験したいという要望が増えてきています。着物を着て、心を落ち着かせて筆をすすめる姿は、日本の美であり、心を揺さぶるものがありますよね。

その関係で、外国人が書道を体験できる場所も増えてきています。近所の書道教室で英語に対応した講師が、1時間程度のレッスンを行うものもあれば、団体で書道を体験することも可能です。

まずは、近くの書道教室などに問い合わせてみると良いでしょう。

書道を体験できるスポット

外国人が書道を体験したいと言ってきた場合、どこが良いのでしょうか。ここでは、書道が体験できるスポットを紹介します。

MAIKOYA

MAIKOYAは、トリップアドバイザーで観光客に人気の体験施設として認定されている、書道体験が可能な施設です。

文字を書く前に、書道の歴史から説明してくれるので、より深く書道を楽しめるうえ、和室での写真撮影も対応してくれるので、書道を体験したいという外国人におすすめの店舗です。

基本的には和室で行う書道ですが、座椅子や椅子も用意してくれているので、正座が苦手な人でも安心して体験できるでしょう。

東京、京都、大阪に立ち寄る際には、ぜひチェックしておきたい書道教室の一つです。

HP:https://mai-ko.com/jp/culture/calligraphy/

店名:MAIKOYA

電話:075-606-5303

※東京、大阪は10名以上の団体のみの受付。要問合せ。

まとめ

この記事では、書道の歴史と成り立ち、またその所作などについて解説してきました。日本人にとっては馴染み深い習字とは一線を画す、芸術として成熟した書道。この良さを少しでも日本人や、海外の人にも理解してもらえたら幸いです。

モテナス日本では、海外からお越しの団体様や、企業のレクリエーションなどに伝統文化を知ってもらえる、企画を提案しております。

せっかく日本に来たのだから、伝統文化に触れてほしい、日本らしいことをして楽しんでもらいたいというご要望にお応えしますので、お気軽にお問い合わせください!

30代男性ライター。ホテルに16年間勤務し、旅行業界に携わる。旅行代理店やホテルでの仕事を通じて旅行に興味を持ち、よく旅行に行っています。好きな都市は仙台と博多です。旅を通じて得た知識や日本の魅力を丁寧に伝えていきます。