モテナス日本の侍・殺陣体験

- オーダーメイドだから場所を選ばない

- 厳選された講師による英語での丁寧な対応

- チームビルディングや企業研修の対応も可能

\まずは、お気軽にご相談ください!/

外国人はよく「さすがはサムライの国!」「サムライ・ニッポン!」と、日本人を褒める言葉にサムライを使います。外国人にとって日本といえば侍なのですね。

しかし外国人がイメージするサムライは、日本人の思う侍とは少し違います。

外国人が抱くサムライのイメージを理解すること。

これは、外国人が求める日本らしさを発見するヒントにもなります。

本記事では、海外から見たサムライのイメージを考えながら

- 侍が外国人から人気な理由

- 侍ドラマや映画で見る、海外視点からのサムライ像

- 訪日外国人に人気な侍の体験

をご紹介します。

この記事をぜひ最後まで読んで、外国人のサムライ好きの謎を紐解いていきましょう!

外国人にとってのサムライとは?実際の反応を紹介

まずは、外国人のサムライについての反応をみていきましょう。

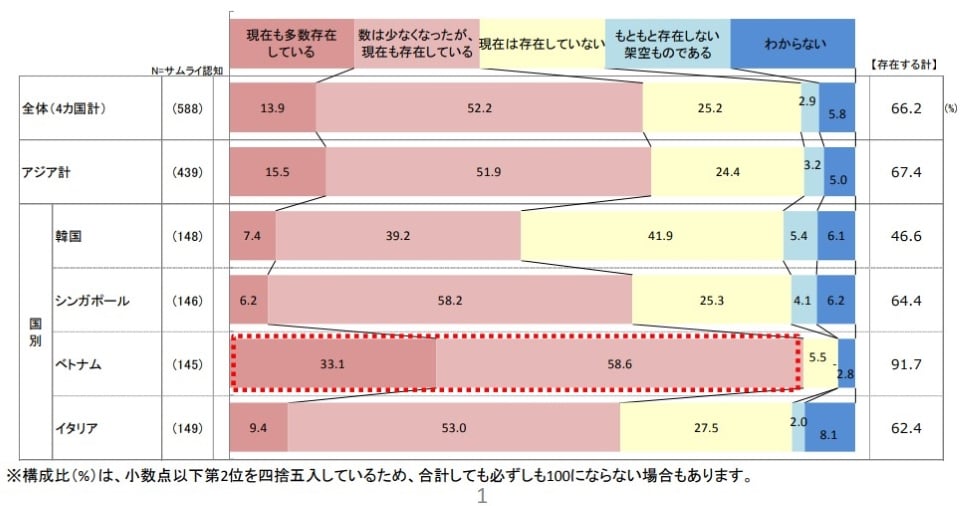

外国人の7割以上が「サムライは現在も存在する」と思っている

実は「サムライは現在も存在する」と思っている外国人は多いです。

愛知県がおこなったアンケートによると、現在も日本にサムライがいると思っている外国人は約7割いることがわかっています。※韓国・シンガポール・ベトナム・イタリアの4か国(各国男女150人=合計600人)を対象に実施

とくにベトナムでは約9割の人が「サムライは現在も存在する」と信じており、シンガポールやイタリアでも半数以上の人が今もサムライが日本に存在していると思っているようです。

実際に、外国人の方々がサムライについて話している動画もご覧ください。

「サムライは現在も存在する」と考えてしまう理由は、映画やアニメ、漫画の影響が強いようですね。

「サムライが好き」「日本刀に興味がある」という好意的な反応が多い

侍について海外の反応が気になっているみなさんは、外国人がサムライを好きか、嫌いかというところが気になりますよね。

答えは、外国人はサムライが好き。

もちろん個人差はありますが、男性を中心に「サムライが好き」「日本刀に興味がある」といった反応が多くみられます。

以前開かれた「SAMURAIフェス」では、多くの外国人がサムライ体験を楽しむ様子が報道されました。

甲冑を着たり、日本刀で居合体験を楽しんでいる外国人たちが印象的ですね。

日本独自の「侍」は、外国人からも良さが認められていることがわかりました。

それでは、外国人がサムライを好きな理由をみていきましょう。

外国人がサムライを好きな理由

サムライは外国人からリスペクトを集め、人気がある日本のアイコン。では、外国人はサムライのどの部分に惹かれるのでしょうか。

ここからは、外国人がサムライを好きな理由についてご紹介します。

サムライには日本の美意識が詰まっている

侍には、日本独自の文化・思想を見ることができます。

そもそも侍とは、日本の中世~近代にかけて存在した、武士道精神に基づく武士階級の人々を指す言葉。侍は主君や家族、仲間、そして自分自身を守るために、剣術や弓術などの武術を修め、戦闘に参加しました。

そして侍は礼儀作法や詩歌、茶道などの教養、儒教や仏教の教えに基づく精神的な修養も身につけました。

つまり侍は古き良き日本の文化・思想を体現した存在ともいえるのです。

そして古き良き日本の文化・思想を背負ったサムライは、海外から見ると日本にしかない精神・文化が凝縮された魅力的な存在に映るのです。

映画、アニメ、漫画のサムライが魅力的

海外において「侍」は日本の映画、アニメ、漫画などの作品を通じて知られています。

そのため外国人がもつ「侍のイメージ」は、映画やアニメ、漫画そしてゲームの中のサムライ像が強く影響しています。とくに1980年代から海外に広まったゲームやアニメ、侍をテーマにした映画が国内外で多く製作されたこともサムライの人気につながりました。

外国人にとって映画やアニメ、漫画、ゲームの中のサムライは神秘的な存在として魅力的に映ります。また、ゲームの中で活躍するサムライはヒーローのような存在としても魅力的に感じられるようです。(参考:日本で学ぶ“真のサムライ” 外国人を魅了“サムライツアー”で観光客増加(2024年9月23日掲載)|日テレNEWS NNN)

サムライの「武士道」「美徳」が魅力的

侍の武士道精神や美徳は国際的に評価され、多くの人々に影響を与えています。

| 武士道とは | 日本の武士階級が従うべき道徳観念や規範 |

| 武士の美徳とは | 忠節、犠牲、礼儀、質素、倹約、尚武などを基本とする精神 |

とくに武士道については、明治時代に新渡戸稲造が『武士道』を出版したことで世界的に広がりました。そこから海外でも日本の歴史や文化に興味を持つ人々が増え、武士道の存在が広まっています。

こうした武士道、武士の美徳は外国人にとって自国にない新鮮な精神論として魅力的に映るようです。

海外の「サムライ」に対する反応や人気の理由を知ったところで、外国人のサムライへのイメージをもう少し具体的にしていきましょう。

外国人のサムライへのイメージがわかる侍ドラマ・映画5選

外国人がイメージするサムライを具体的にするために、サムライを題材にしたドラマ・映画を紹介します。

映画「ラスト サムライ」

殺陣シーンは、外国人をも圧倒する迫力があり人気があります。

殺陣シーンで世界中の人を虜にした映画といえば、トム・クルーズ主演のハリウッド映画「ラスト・サムライ」。

明治維新から間もない1870年代の日本で、政府軍を近代化するために雇われたネイサン・オールグレン大尉(トム・クルーズ)を主人公とした物語で、日本人俳優渡辺謙氏、真田広之氏の名演技が有名ですよね。

とくに殺陣シーンが素晴らしいと評され、ハリウッド独自の派手さのあるアクションに、日本の殺陣の技がふんだんにつかわれており、疾走感と迫力で世界中の人を虜にしました。

サムライの殺陣は、やはり外国人からの目線でも魅力的に映るのですね。

世界的サムライ映画となった「ラストサムライ」。この映画に登場するサムライを、実際のサムライとして考えている外国人を海外でとても多く見かけます。この映画が世界に強い影響を与えたことがわかりますね。

映画「七人の侍」

黒澤明監督の「七人の侍」は、いわずと知れた日本の名作中の名作であり、海外で根強い人気。現在でも、侍といえばクロサワ、名俳優ミフネ、といった声を聞きます。

2018年、BBCが史上最高の外国映画ベスト100を発表。その中で1位に輝いたのは、1954年黒澤明監制作の「 七人の侍」でした。

実はこの審査の時に参加していた日本人の映画評論家は、だれも「七人の侍」に票を入れていなかったそうです。つまり、海外の評論家たちの評価のみで1位の座に輝いたのです。

BBCカルチャーの記事の中に、黒澤明映画について、“Why is Seven Samurai so good?”という記事があります。その分析の中で興味深い内容があったのでご紹介しますね。

『七人の侍』が欧米で人気を博したのは、ビデオ化される前の時代に、多くの観客が初めて見る日本映画の一つであったことが要因の一つであることは間違いない。ハリウッドの西部劇に慣れ親しんだ観客にとって、異国でありながら魅力的な文化を紹介したのである。

後年、黒澤はジョン・フォードの映画に傾倒していたが、彼の功績は、西部劇の伝統と、チャンバラと時代劇という日本の新しいジャンルを融合させたことであった。

引用元:BBCカルチャー“Why is Seven Samurai so good?”

この評論からもわかるように、外国人の多くは七人の侍の中にあるアクション性に惹かれ、侍(雇われ浪人たち)の武士道に感動しているようです。

そしてこの記事の最後には、さらに興味深い評論がありました。

欧米人が黒澤映画を魅力的だと感じたとすれば、それは溝口や小津の静かな作品ほど本物の日本ではないことを意味しているのかもしれない。

引用元:BBCカルチャー“Why is Seven Samurai so good?”

ここからも読み取ることができるように、外国人が持つ日本へのイメージと、日本人が表現したい日本のイメージには少し違いがあるようですね。どちらが良い、悪い、ということではなく「外国人がもっている日本やサムライのイメージは少し違う」ということを知っておくことが大切です。

こうした部分にも外国人の方へ日本の伝統文化体験を提供する際に、おもてなしのヒントが隠されているかもしれません。

映画「キル・ビル」

2003年に公開された映画「キル・ビル」は、ビル(殺し屋のボス)に結婚式で夫とおなかの子どもを殺されてしまう、ザ・ブライド(ユマ・サーマン)の復讐劇を描いたバイオレンスアクション。

映画の舞台は東京で、千葉真一や栗山千明をはじめ日本人キャストも多数出演。ジャパニーズカルチャーが世界から最も注目されていた2000年代前半の代表的な作品です。

この映画は日本の侍映画ではありませんが、映画の随所に日本や武士道などが登場します。

映画の中にでてくる、ユマ・サーマンと栗山千明の戦闘シーンは、東京西麻布にある居酒屋「麻布 権八」がモデルに起用されました。

現在もこの居酒屋「権八」は、ハリウッドのセレブをはじめ訪日外国人に人気があり、小泉元総理大臣とブッシュ元大統領の居酒屋会談が行われた場所としても知られています。

この映画の中の日本は、日本人からみるとかなり誇張された日本ですが、ここからも外国人が求める日本のイメージを知るヒントになるので、一見ありの作品。誇張されているということは「魅力的だからその部分を拡張したい」ともいえますよね。

その部分に、外国人が求める日本のイメージのヒントが隠されているのかもしれません。

ドラマ「ウエストワールド シーズン2」

「ウエストワールド」は、2016年からスタートしたアメリカ合衆国のSFスリラーテレビドラマシリーズ。日本人俳優も数多く出演していて、日本でも話題になりましたよね。

物語は、体験型テーマパークである「ウエストワールド」を舞台に展開されます。

ホストと呼ばれるアンドロイドが西部劇の街並みに暮らし、高額の入場料を払ったゲストたちは、ホストからの報復を恐れることなく自らの欲望のままに行動し、アンドロイドは人間と見分けがつかないほど高度な技術に基づいて製造され、自意識も持つ。ゲストが来るたびに記憶はリセットされ、新たなシナリオに基づいて日常を繰り返す。

引用元:ウエストワールドwikipedia

「ウエストワールド シーズン2」では、体験型テーマパークに日本の江戸時代が選ばれます。

そこは「ショーグンワールド」と呼ばれ、江戸時代の街並で侍や芸者のアンドロイドホストたちによるシナリオが展開。かなり細部まで江戸時代の街が再現されているうえ、アジア系アメリカ人俳優ではなく、日本人の俳優(真田広之、菊池凛子、TAO、祐真キキ)を起用し、ショーグンワールドの世界がつくられたことでも話題になりました。

ウエストワールド シーズン2の物語は「体験してみたい世界を、テーマパークで体験できる」という設定。つまり、外国人が体験してみたい世界に日本の江戸時代が選ばれたわけです。

多くの外国人が、日本の時代劇やサムライの世界を体験したいと思っていることがわかる作品ですね。

ドラマ「SHOUGUN」

2024年にアメリカで放送されたドラマ「SHOGUN」。同年にアメリカ国内で18もの賞を受賞した、大人気シリーズです。

さらにストリーミングサービスで配信が開始されると、わずか6日で900万回再生を突破したことからも、海外から注目されている作品であることがわかりますね。

各地を治めていた大名たちが、それぞれの領地で権勢を震っていた時代である。「五大老」は日本を割ることなく平和を維持するためのものだったが、太閤亡き後の1600年。五大老の中での確執が表面化し、筆頭格である石堂和成と杉山・木山・大野ら他の五大老は一致団結し、関東領主である吉井虎永の権勢を奪わんと大坂城に呼び出した。

引用元:時代背景解説|『SHOGUN 将軍』公式特設サイト SHOGUNの城|ディズニープラス

孤立無縁となった虎永は、敵の包囲網が迫る中、石堂らと対峙することを決意する。

SHOGUNは日本人俳優の真田広之がプロデュース・主演し、当時の日本ができる限り忠実に再現されています。

「外国人がイメージするサムライ」ではなく「サムライの本当の姿が海外で評価された作品」といえるので、特異な演出を加えなくてもサムライの魅力は海外にも伝わることが証明された作品でもあります。

ドラマを通して本当の侍の文化・姿を知った外国人も多く、日本の歴史に関心をもつ外国人も増えているようですよ。(参考:「驚異のドラマ」米国人語る「SHOGUN」圧倒的魅力 「今のアメリカに必要なのは虎永だ」という声も | テレビ | 東洋経済オンライン)

外国人がイメージする「サムライ」に寄せることだけが正解ではなく、侍の奥深い魅力をありのまま忠実に伝えることも外国人の心に響くのかもしれませんね。

それでは最後に、外国人が好きな侍・武士道体験を紹介します。

外国人が好きな侍・武士道体験5選

訪日インバウンドで人気のあるサムライ体験には、どんなものがあるのでしょう?

実際にモテナス日本で好評だった侍体験も交えながらご紹介します。

居合い体験

居合い術とは古くから現在まで受け継がれている日本の武道で、海外では「居合い=剣術」として知られています。

訪日インバウンド向けの居合体験は、ワークショップ、エンターテイメント、そしてチームビルディングと幅広く人気があります。これは、日本刀が芸術工芸として世界から注目を浴びていることも理由でしょう。そのため日本刀を自分で触ることができる「居合い体験」を希望する外国人は多いのです。

そして、居合いをエンターテイメントとして観劇することもおすすめ。臨場感ある居合ショー、他の文化体験とはまた違ったサムライ体験を経験してもらえます。

ただし本物の日本刀を使うため、事故や怪我に十分注意する必要があります。安全性を高めるためにもプロの居合い家による指導、より深い理解のために通訳者を準備しましょう。

剣舞体験

剣舞は、侍が自分を鼓舞するために舞ったとされる舞いです。

アニメや漫画の影響もあり、若い世代でも剣舞に興味をもつ外国人が増えてきています。年齢に関係なく楽しんでもらえる日本文化体験といえるでしょう。

剣舞体験は「日本刀の扱い方を学んで、実際に剣舞を舞ってみる」という体験です。

剣舞体験を外国人へ提供するメリットは

- 居合刀の持ち方・抜き方・納刀までを学べ、日本の剣術に触れることができる

- 剣舞で刀を振って舞うことで、侍として生きたような体験ができる

- 衣装を着つけることで、見た目から侍になった感覚になれる

剣舞を観る体験もいいですが、実際に舞ってみることで「自分がサムライになったような感覚」になれることが最大のポイント。外国人にとって印象深い経験になりますよ。

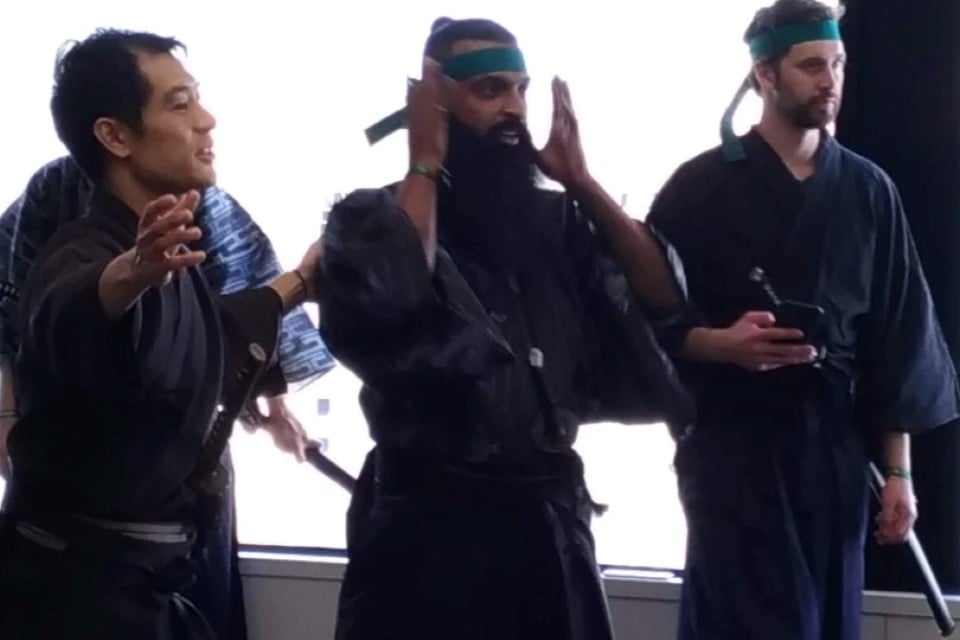

殺陣体験

「殺陣」と聞いて思い浮かぶのは、時代劇の中で侍たちが刀で切り合うシーンではないでしょうか。

この殺陣は一見とても難しく専門的な鍛錬をしなければ習得できないように感じますが、実は刀を握るのが初めての人でも殺陣を体験することができます。

モテナス日本の殺陣体験では袴を身に着けサムライになりきり、プロの殺陣師から指導を受けられます。サムライにあこがれを抱く外国人には、まさに夢のような体験といえるでしょう。

プロのカメラマンによる撮影も可能なので、帰国してからも日本でのサムライ体験を思い出すことができますね。

殺陣のショー(サムライレストラン)

新宿にある「サムライレストラン」では、役者たちによる殺陣のショーをはじめとした和太鼓やねぶたの演奏といった、日本文化をポップに体験することができます。

もともとは「ロボットレストラン」という外国人から人気のアミューズメントレストランがあったのですが、その場所が「サムライレストラン」としてリニューアル。引きつづき外国人から人気なスポットです。

ネオンが煌めく店内で観るショーは、外国人にとって印象に残ること間違いなし。ただし接待やVIPのおもてなしというより、友人同士で行くのにおすすめなスポットです。

住所:〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目7−7 新宿第4ビルB1階

アクセス:新宿駅・西武新宿駅より徒歩4分

電話番号:03-6205-6100

営業時間:10:30~18:10

支払情報:直接店舗にお問い合わせください

公式サイト

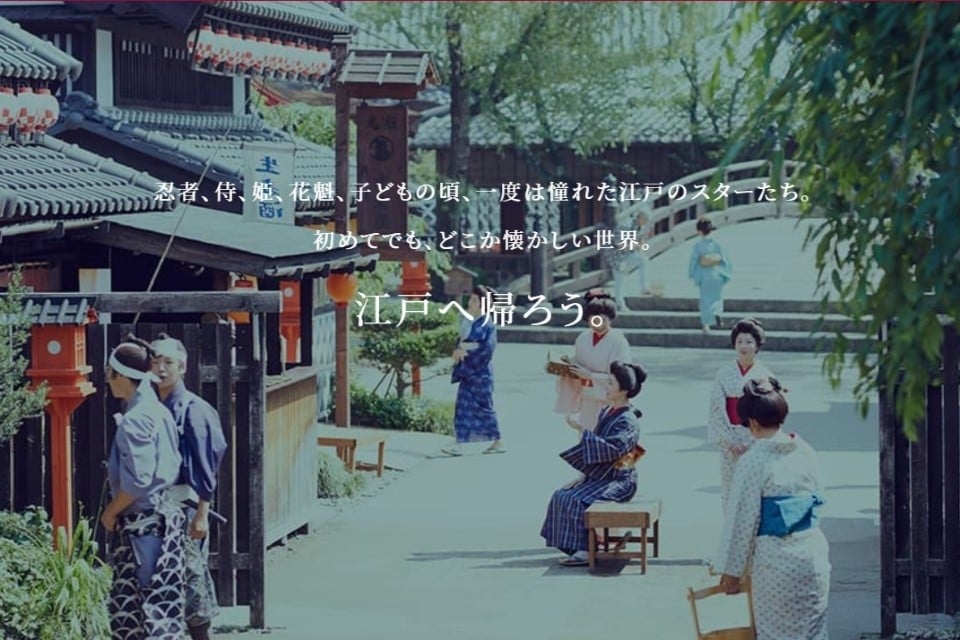

テーマパークでの侍体験(日光江戸村)

江戸の街並みが再現されているテーマパーク「日光江戸村」では、侍の衣装を着て江戸の街で過ごす体験ができます。

テーマパーク内には江戸時代の人が楽しんだとされる劇場や花魁の御屋敷、食事処などもあるので、侍の時代にタイムスリップしたような気分に。

季節によって端午の節句や水掛神輿など、日本の古くからのイベントを体験することもできます。

子どもから大人まで楽しめるので、家族連れの外国人にもおすすめなサムライ体験です。

住所:〒321-2524 栃木県日光市柄倉470-2

アクセス:鬼怒川温泉駅よりタクシーで10分、バス停「日光江戸村」よりすぐ

電話番号:0288-77-1777

営業時間:9:00~17:00(季節により異なる)

支払情報:クレジットカード可

公式サイト

サムライを通して日本文化への理解が深まる

ドラマや映画、アニメ、漫画の影響から、サムライに興味がある外国人は多いです。

武士道などの精神面をはじめ、深く知るほど魅力が増すサムライの世界。日本の美意識や文化を知ってもらうキッカケにもなるので、友人や仕事関係の外国人にサムライ体験を提供するのもいいでしょう。

モテナス日本が企画した侍体験でも外国人から好評をいただいており、実際に外国人から注目度が高いこともわかります。

またモテナス日本では、今回の記事で紹介した以外にも特別な侍体験を企画したりサポートすることも可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

私たちは日本独自のおもてなし文化を世界の人々に広めるために日夜努力しています。外国人ゲストの接待・おもてなしに関するご相談もお気軽にお問い合わせください。