モテナス日本の書道体験

- オーダーメイドだから場所を選ばない

- 厳選された講師による英語での丁寧な対応

- チームビルディングや企業研修の対応も可能

\まずは、お気軽にご相談ください!/

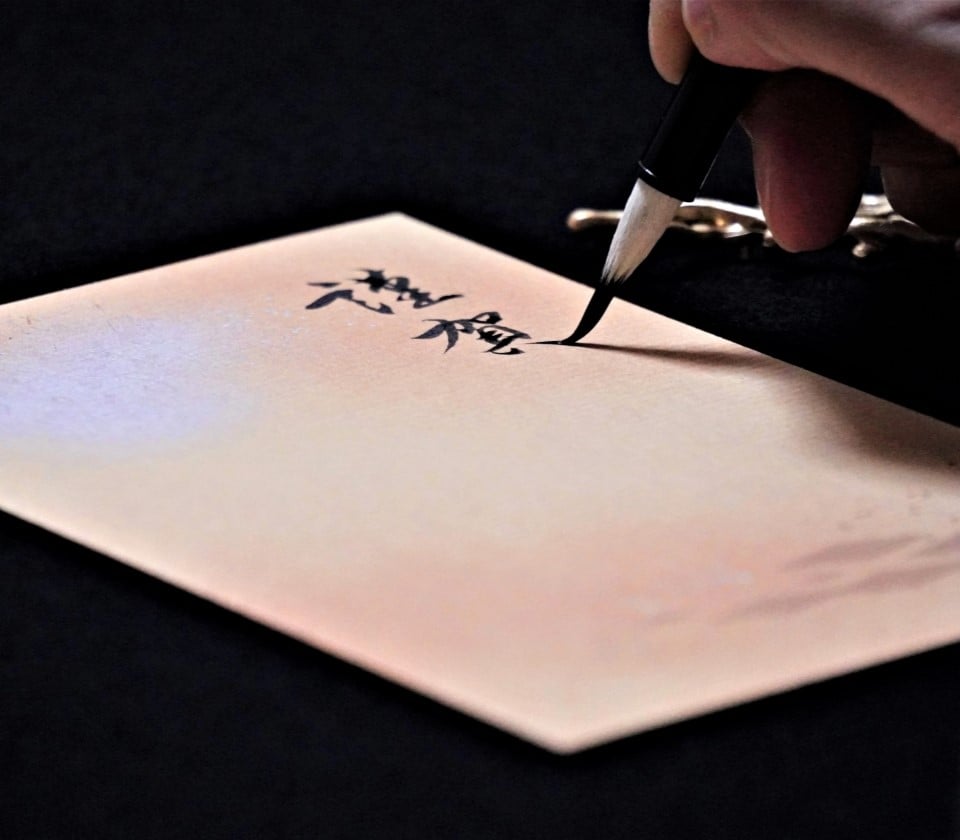

海外で人気な日本文化のひとつに、書道があります。

実際に体験してみる「書道体験」はもちろん、エンタメとして鑑賞する「書道パフォーマンス」も人気。

日本人の私たちにとって身近な書道ですが、知っているようで専門的なことまでは知らない方も多いのではないでしょうか。

今回は外国人向け書道体験にスポットをあてて、以下の内容も紹介!

・外国人が思う書道の魅力

・外国人向け書道体験のポイント

・書道の歴史

外国人へのおもてなしに書道体験を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

外国人が感じる書道の魅力とは

まずは、外国人が書道のどのような部分に魅力を感じるのかをみていきましょう。

書道の魅力①今までにない異文化体験ができる

外国人にとっての書道の最大の魅力は、異文化体験にあるといえます。

現代では日本人でも筆と墨で文字を書く習慣はほぼなくなり、書道体験は日本人からも人気が高まっています。

さらに外国人にとっては、毛筆というのが人生初めての体験。外国人向けの書道体験では、着物を着付けて書道をおこなうことも多く、異国の衣装に身を包み静かに書を綴る体験は日本以外では体験できないものとなるでしょう。

会場も和室のことが多いため、そのセッティングだけでも外国人の方には新鮮な体験。

また書道には姿勢や座り方など、1つ1つの所作にも美しく動くための決まりがあります。

自国のものとは違う和の所作を学びながら、異国の文字を筆で綴る体験は瞑想的でもあるかもしれません。

これは、海外から常に注目がある禅思想のようなエッセンスも感じさせ、書道体験が外国人から人気の秘密でもあります。

書道の魅力②漢字の見た目がかっこいい

漢字圏の国出身ではない外国人からすると、漢字の見た目がクール!と感じるのだそう。

みなさんも外国人たちが、漢字のファッションタトゥーを体に入れているのを見たことがあると思います。

「愛」「美」などのポジティブな意味の漢字や、大切な人の名前をあえて漢字にして彫り込む方もいます。書道の知識がない外国人にも漢字の持つ魅力が伝わることがうかがえますね。

私たち日本人が英語のロゴを「かっこいい」と感じるように、外国人は漢字の見た目をアートとして「クール!」「美しい!」と感じるのです。

書道の魅力③漢字1つ1つに意味があり面白い

漢字は、字の1つ1つに意味があります。これは世界的にみても漢字特有のものといえるでしょう。

日本人は、この漢字の特徴を使って子どもの名前に意味を込めることもありますよね。「愛」という漢字なら「周りから愛される子に育ちますように」や「海」という漢字なら「海のように心が広い子に育ちますように」といった願いを込めて、子どもに名前をつける親も多いです。

一方で、他の国の文字はどうでしょうか。たとえば英語のアルファベットには文字単体では特に意味はありません。

そのため漢字圏以外の外国人にとって、漢字1つ1つに意味があることは驚きなのだそう。こうした漢字の深みを知り、書道へ関心をもつ外国人も多いです。

外国人から人気が高い書道ですが「日本語がわからない外国人には難しいのでは…」と不安に思う方もいますよね。

モテナス日本では専門の通訳者と一緒におこなう書道体験や、プライベートなオーダーメイドプランのご提案も得意としております。

ぜひお気軽にご相談ください。

外国人向け書道体験のポイント

つづいて、外国人に書道体験を楽しんでもらうためのポイントを解説していきます。

私たち日本人にとってはなじみのある書道も、外国人にとっては初めて体験する異文化。

戸惑いや不安を減らして楽しんでもらうためにも、3つのポイントをおさえましょう。

- 日本を感じられる空間を演出する

- 外国人のレベルや好みに合わせる

- 「持ち帰れる書道体験」を提供する

※タップすると解説までスクロールします

日本を感じられる空間を演出する

外国人にとって書道は日本の文化体験です。ぜひ日本を存分に感じられる空間で書道を体験してもらいましょう。

たとえば、会場は畳の和室を用意。さらに洋服ではなく着物を着ることで、より日本らしさを感じてもらえるでしょう。

実はモテナス日本の企画する外国人向け書道体験ワークショップでも、まずは着物の着付けから始めます。

着物を着たことがない外国人の方も多いので、華やかな和の装いに身を包むだけで「新鮮な気持ちになる」という声をいただいております。

外国人のレベルや好みに合わせる

書道体験をする外国人に合わせたプランを企画することも大切です。

たとえば初めての来日であったり、日本文化にあまりなじみがない外国人には「和」「心」といった書きやすい感じがおすすめ。漢字の意味もわかりやすいですよね。

一方で、先述のように外国人の中には漢字のファッションタトゥーを入れているような方もいます。漢字になじみがある外国人であれば、好きな漢字や書いてみたい漢字があることも。事前にリサーチし、書道講師の方へ相談すればお手本を用意してもらえることもありますよ。

モテナス日本の書道体験の内容はオーダーメイドでアレンジ可能です。とくにリクエストがなければ書きやすい簡単な漢字を選び、意味を学びながら作品を仕上げていきます。

もちろん通訳も同席するため、漢字の成り立ちや意味についても理解することができますよ。

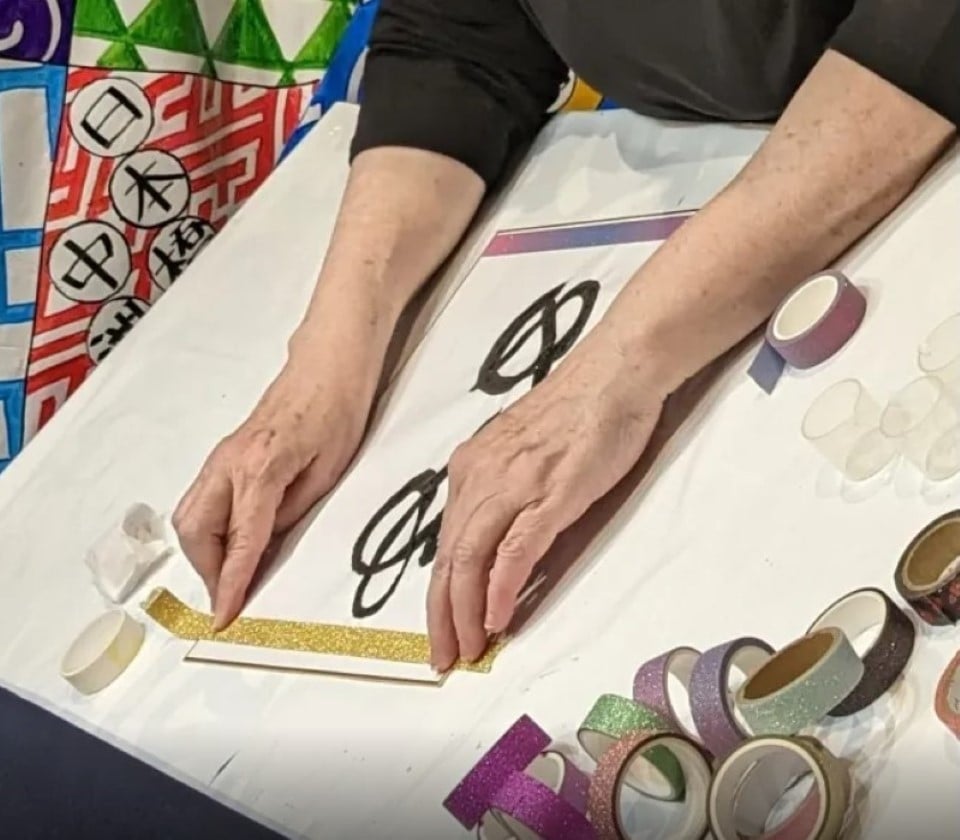

「持ち帰れる書道体験」を提供する

外国人にとって、日本は海外の地。自国へ「持ち帰れる体験」を用意したいところです。

たとえばTシャツやうちわなどに書道をすれば、外国人がお土産として持ち帰ることもできます。もちろん帰国してからの日常生活で使ったり、インテリアとして飾ることもできますよね。

時間が経っても、作品を見るたびに日本での書道体験や楽しかった記憶を思い出してもらえることでしょう。

モテナス日本の書道体験では、扇子に書を入れてお持ち帰りいただくこともできます。

自分で作成した世界にひとつしかない作品を、扇子というこれまた日本的なアイテムでお土産にできるのはうれしいですね。

モテナス日本では、ここまでに紹介した書道体験の例以外にもテーマやレベルなどお客さまに合わせてオーダーメイドでアレンジが可能です。

個別にご相談のうえ最適なプランをご提案させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

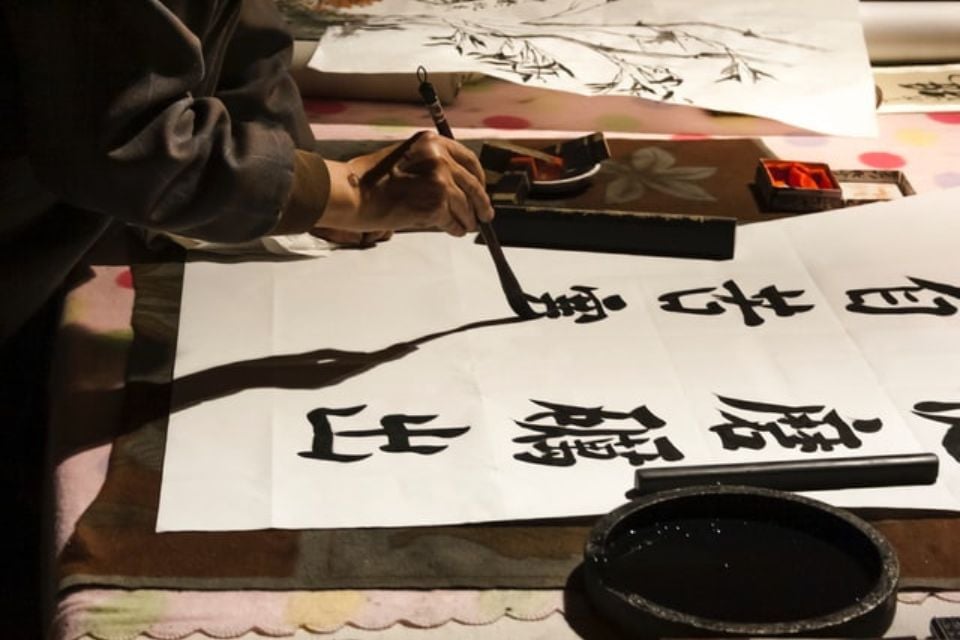

外国人から人気な「書道パフォーマンス」もおすすめ

外国人におすすめな書道体験は、書道を自分で体験するワークショップだけではありません。

書道はさまざまなスタイルがあり、エンターテイメントとしての「書道パフォーマンス」も外国人に人気でおすすめです。

書道パフォーマンスの歴史は日本の高校生から始まった

外国人にも人気の書道パフォーマンスは、2008年に愛媛県立三島高校書道部が音楽に合わせ、歌詞を書のデモンストレーションとして披露したのが始まりです。

現代では全国的に知られている「書道パフォーマンス」というジャンルが、高校生たちによって生み出されたという事実は驚く方も多いでしょう。

そして2010年「書道ガールズ!!わたしたちの甲子園」という、書道パフォーマンスの実話をもとにした映画が上映されます。この映画には人気な若手俳優たちが多く出演し、映画のヒットとともに書道パフォーマンスの認知度も上がっていきました。

今では「書道パフォーマンス甲子園」もおこなわれ、全国の100を超える高校が参加する大会へと成長。毎年、書道家高校生たちが熱い戦いを繰り広げています。

書道パフォーマンスは外国人にも愛されるエンターテイメント

高校生たちによって生み出された書道パフォーマンスは、プロの若手書道家たちにも取り入れられるようになります。

そして大きな紙に迫力ある書、そして音楽にあわせて書き上げられる大胆な書道パフォーマンスは、海外からも人気を集めるようになりました。

迫力のある書道パフォーマンスは、外国人向けの日本文化体験の中でもインパクトのあるものとして評価されており、海外での日本紹介イベントで取り入れられることも多いです。

また、書道パフォーマンスが海外で人気な理由は衣装にもあります。

たとえば、女性の若手プロ書道家は美しい振り袖にたすき姿のような、華やかで日本女性の力強さを感じるような衣装を着ている方もいます。ほかにも弓道のような黒袴に道着を着用する人や、甚平や半被など祭りを思い起こさせるもの、着物を現代風アレンジしたものなど「モダンな和」が感じられる衣装を着てパフォーマンスをする人も。

そういったキャッチーながら日本的なビジュアルにも、外国人から人気が集まっているようです。

おめでたい席にこそ書道パフォーマンス

書道パフォーマンスは音楽×文字の力強いメッセージ性があるエンターテインメント。華やかなお祝いの席やお祭りなどのパフォーマンスにおすすめです。

とくに懇親会や祝賀会では、華やかさを大切にしたいですよね。

音楽に合わせ、おめでたい言葉や企業の熱意をこめた書をプロの書道家に披露していただく。

そんな書道パフォーマンスなら、外国人のお客様にも喜んでいただけるはずです。

外国人向けのパーティー企画に関しては、以下の記事でも事例を紹介しています。参考にしてくださいね。

【モテナス日本の事例】書道×生演奏でのパフォーマンス

ここで、モテナス日本がおこなった書道パフォーマンスの事例も紹介させていただきます。

書道パフォーマンス×生演奏を披露し、書による視覚、墨の嗅覚、生演奏による聴覚…と、言語を超えてさまざまな感覚を楽しむことができる書道パフォーマンスを企画しました。

大迫力の生演奏と書道家による書道パフォーマンスは、見る物を圧倒させる日本文化体験。

生演奏の高揚感と書道の持つエキゾチック感、そして墨の独特の芳香が会場をつつみます。

選曲によってさまざまな空間を演出できるので、企画者のイメージも表現しやすい企画ですよ。選曲は有名な曲のアレンジなどもオーダー可能。知っている曲であれば親近感も感じやすいので、書道を観るのが初めての外国人でも楽しみやすいでしょう。

より本格的に日本文化体験として演出したいのであれば、和楽器を使ったバンドで演奏するのも味わいがあります。

このようなオーダーメイドの書道体験、書道パフォーマンスもモテナス日本にお任せください。

外国人におすすめな書道体験4選!東京&東京以外の地域も

ここからは、外国人におすすめな書道体験を4つ紹介します。

東京や東京以外の地域でおこなわれている書道体験もあるので、外国人の宿泊地に近いものや趣向に合うものを見つけてみてください。

【東京】キラキラ書道

東京・銀座にある「キラキラ書道」は、毛筆作品に専用のグリッターを追加できるなどアート感覚の書道体験ができます。

アートを作る感覚で子どもも楽しめるので、子連れの外国人にもおすすめな書道体験です。

さらに書道の墨が乾くのを待つ間、印章(はんこ)作りも体験できます。名前や好きな漢字を彫った印章は、もちろん持ち帰ることが可能。外国人が帰国した後も日常生活で使用することができ、思い出に残ることでしょう。

気になる対応言語については翻訳機を使用しての対応のみですが、外国人へのプラン提供経験が豊富な体験教室です。

施設名:キラキラ書道

住所:〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目13-9 8階

電話番号:03-6311-7592

営業時間:10:00〜20:00

料金目安:11,000円~/1人

支払方法:クレジットカード可

公式サイト

【東京】とげぬき地蔵書道教室

東京・巣鴨にある「とげぬき地蔵書道教室」では、毛筆をしたオリジナルTシャツが作れます。

講師は10年以上の実績がある書道家たちで漢字はもちろん、ひらがなでの毛筆もOK。好きな文字をリクエストすれば、その場でお手本を作ってくれ外国人へ指導してくれます。

さらに、教室がある巣鴨では商店街で縁日をおこなっている日もあり、書道体験へ向かう道中から日本らしさを感じてもらえるのもおすすめポイント。

好きな日本語が書かれたオリジナルTシャツを着て、縁日を楽しむのもいいですね。

施設名:とげぬき地蔵書道教室

住所:〒170-0002 東京都豊島区巣鴨4丁目26-26-1

電話番号:070-1323-8790

営業時間:10:00~19:00

料金目安:6,800円~/1人

支払方法:クレジットカード可

公式サイト

【横浜】奈良郷(ならごう)書道教室

横浜市内にある「奈良郷(ならごう)書道教室」は、公募展での入賞歴が多数ある書道教室。指導力の高い講師から書道を教えてもらえるので、本格的な書道を体験してみたい外国人におすすめです。

体験内容は色紙やうちわへの書道。練習をした後、色紙やうちわへ清書をします。作った作品は自宅にインテリアとして飾ることもでき、外国人からも喜ばれるでしょう。

また1人あたり3,000円台から体験できるプランがあるなど、手軽な価格設定もうれしいポイントです。※価格は時期により変動の可能性あり

施設名:奈良郷書道教室

住所:〒234-0052 神奈川県横浜市港南区笹下6

電話番号:080-1107-2132

体験可能時間:平日のみ 18:00~19:00(他時間を希望の場合は要相談)

料金目安:3,000円~/1人

支払方法:現金、オンライン決済可

予約サイト

【千葉】蓮青(れんしょう)カリグラフィースタジオ

千葉にある「蓮青(れんしょう)カリグラフィースタジオ」では、自分で墨を磨るところから書道体験ができます。

書道体験の内容は、まず座礼から。もちろん座礼の作法は指導してもらえるので日本文化になじみがない外国人でも安心ですよ。

その後、お手本を見ながら半紙へ毛筆を練習、うちわに清書をします。もちろん作成したうちわは持って帰ることが可能です。書道が終わったら、再度座礼をして体験が終了します。

会場は和室なので、日本らしさを感じる空間で書道体験をできるのがうれしいポイント。

千葉県内で外国人向け書道体験をおこなっている教室は少ないので、千葉での書道体験を探している方はチェックしてみてください。

施設名:蓮青(れんしょう)カリグラフィースタジオ

住所:〒262-0015 千葉県千葉市花見川区宮野木台4-1-7

電話番号:記載なし

営業時間:10:00〜18:00

料金目安:4,400円~/1人

支払方法:オンライン決済可

予約サイト

外国人の書道体験・予備知識|書道の歴史を知ろう

最後に、書道の歴史を紹介します。

外国人に書道体験を提供する際、基本的な書道の知識を学んでおくとより深いコミュニケーションにつながります。

もちろん講師と通訳が説明をしますが、それ以外でも簡単な質問に答えられると会話がスムーズに進むでしょう。

「書道とは何か?」「どこから来たのか?」を説明できるよう、簡単に解説していきます。

飛鳥時代~|書道の起源が伝わる

書道は6世紀から7世紀に、中国から日本へ渡ってきました。

6世紀から7世紀は飛鳥時代から奈良時代で、日本へ仏教が本格的に伝わってきた時代。仏教の上陸とともに「写経」として書道の起源も日本へ渡り定着します。

そして書道に不可欠な筆・墨を作る技術、紙の制作方法など、当時の最新技術も日本へ渡ってきました。

やがて奈良時代の聖武天皇は、東大寺を建立し写経所を造ります。

先述のとおり仏教と写経は強いつながりがあり、日本の文化に仏教が強く影響し始めることで書道も発展しました。

とくに当時の上流階級である貴族や武士たちから、書道は「最先端の技術」と「教養のひとつ」として盛んに学ばれるようになっていきます。

(参考:日本書道の歴史を時代ごとに解説/中国と日本の関係性)

平安時代~|かな文字の誕生

もともと日本には文字というものがなく、中国の漢字を自分たちの言語の音に当てはめて使っていました。

そのようにして文書などが書かれていましたが、奈良時代になると日本書紀が登場します。

日本最古の歴史書である日本書紀には「漢字を音によってあらわす」という、日本独自の表記があらわれるようになりました。

日本語の一音一音を漢字の音を借りて表現することからはじまり、9世紀にはその字体を崩した「草仮名(そうがな)」が生まれました。草仮名の誕生で、日本語は自由にもっと豊かに「書く」ことができるようになります。古今和歌集などが誕生するのもこの時代です。

11世紀に入ると源氏物語などの日本の物語が生まれ、日本語の文化的奥行きが益々広がっていました。

このようにして生まれた文字は、文化の発展とともに機能だけでなく文字の美しさを追求するという傾向があらわれはじめます。

この文字の美を追求して書くという行為が、日本の書道の始まりです。

~現代|5種類の書体が生まれる

こうして生まれた書道は、発展する中で「書体」も生まれます。

書体とは書道における表現様式の違いで、以下の5種類が主流の書体とされています。(参考:書道の書体と書風の違い | 書家 佐藤雅嵐 公式サイト | 東京銀座アート書道教室)

書道の主流の書体

| 篆書(てんしょ) | 印鑑や日本国籍のパスポートなどに使われる書体 |

|---|---|

| 隷書(れいしょ) | 篆書の後に生まれた書体、日本の紙幣に使われている |

| 楷書(かいしょ) | 現代でも日常的に使われている書体、書道の基本かつ最も重要な書体とされる |

| 行書(ぎょうしょ) | 筆を止めずに流れるように書く |

| 草書(そうしょ) | 英語の筆記体のように書く書体 |

「篆書(てんしょ)」「隷書(れいしょ)」は歴史の長い書体ですが、現代でも印鑑やパスポート、紙幣といった身近なものに使われている書体です。

「楷書(かいしょ)」は、書道教室で最初教えられる書体。点・止め・跳ねといった漢字の一点一画を丁寧に書くことも特徴です。小学生が使う漢字練習集などを思い浮かべてもらえばわかりやすいでしょう。お手本は楷書で書かれていることが多いです。

「行書(ぎょうしょ)」は、文字を流れるように書くことが特徴。自由度が高い書体なので味や個性が出しやすく、お店の看板などにも使われることが多い書体です。

「草書(そうしょ)」は、文字を省略して書くこともあり読み書きに知識が要ります。書道上級者になると学ぶ書体です。

同じ文字でも、書体によって多様に表現ができるのも書道の面白さです。

外国人の書道体験では書きやすい楷書や行書がおすすめですが、講師の方に書道を披露してもらう際は書体についても話題にすると面白がってもらえるかもしれません。

外国人の書道体験ならモテナス日本でオーダーメイドを

外国人にとって書道体験は異国の言語について学び、伝統的な所作を体感できる新鮮な文化体験となるでしょう。

そして書道パフォーマンスは現代的で華があり、お祝いの席で喜ばれるエンターテインメントです。

モテナス日本ではレベルや個人の好みに合わせた書道体験ワークショップから、イベントでの書道パフォーマンスまでさまざまな書道体験をアレンジさせていただいております。

事例も多数ございますので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

私たちは日本独自のおもてなし文化を世界の人々に広めるために日夜努力しています。外国人ゲストの接待・おもてなしに関するご相談もお気軽にお問い合わせください。