モテナス日本の侍・殺陣体験

- オーダーメイドだから場所を選ばない

- 厳選された講師による英語での丁寧な対応

- チームビルディングや企業研修の対応も可能

\まずは、お気軽にご相談ください!/

「侍の階級」について、どれくらい知っていますか?戦国時代と江戸時代、侍の階級や役割はどのように変わったのでしょうか?

この記事では、江戸時代の「侍の階級」に焦点を当て、その役割や社会に与えた影響をわかりやすく解説します。

この記事を通じて、侍の階級に関する理解を深めていきましょう!

侍の階級制度とは?

侍の階級制度は、日本の歴史において重要な役割を果たしてきました。

戦国時代から江戸時代にかけて、侍は社会や政治の中で特権的な地位を築いていったのです。この階級制度は時代とともに変化し、戦乱の時代である戦国時代と、平和が続いた江戸時代ではその内容が大きく異なります。

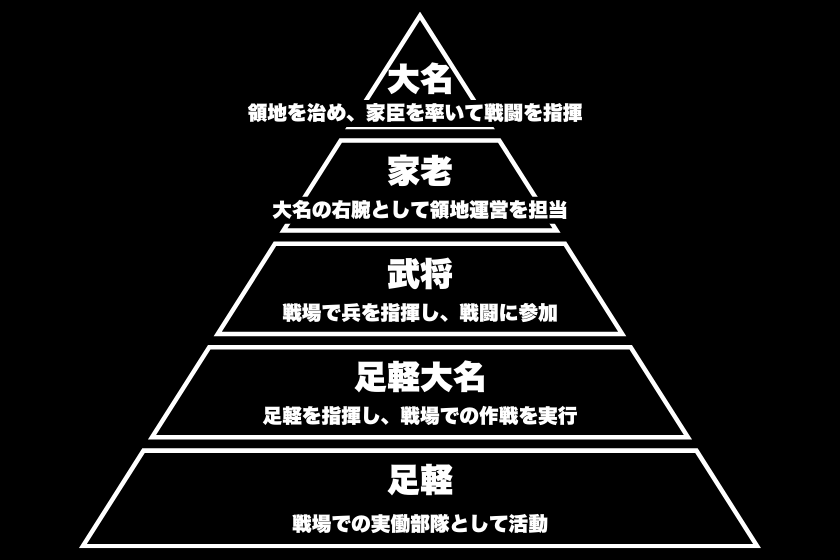

戦国時代の侍の階級一覧

戦国時代(1467年~1603年)は、日本全国で大名たちが領地を巡って争った激動の時代です。

侍たちは戦場での武功によって階級を上げることが可能でした。

この時代の侍の主な階級は以下の通りです。

このように、戦国時代の侍の階級は、戦場での実力が直接反映されるものであり、流動的な社会構造が特徴でした。

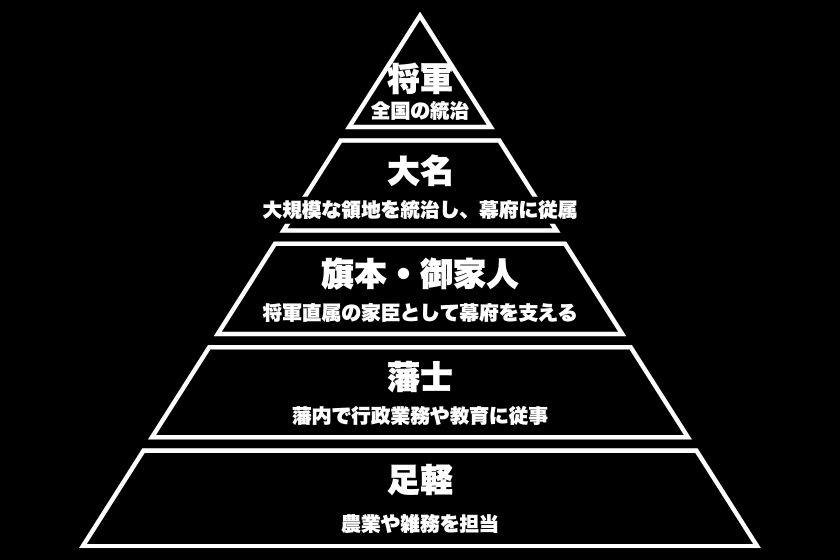

江戸時代の侍の階級一覧

江戸時代(1603年〜1868年)に入ると、日本は平和な時代を迎え、侍の階級制度も大きく変化します。

戦場での功績ではなく、家柄や忠誠心が重視されるようになり、階級は固定化されていきました。

江戸時代の侍たちは、主に行政や文化活動に従事し、武士道の精神を持ち続けながらも、軍事から政治や文化へと役割を移行させていきました。

侍の階級と役割の違い

侍の階級制度は、単に身分や地位を示すだけでなく、それぞれの侍が果たすべき役割や責任を明確にするものです。

階級ごとに異なる役割が与えられ、その内容は時代や地域によっても異なりました。戦国時代と江戸時代における侍の主要な階級と、その役割の違いについて詳しく説明します。

戦国時代

| 大名 | 領地を治め、家臣を率いて戦闘を指揮。 領地拡大を目指して戦う。 |

| 家老 | 大名の右腕として領地運営を担当し、軍事戦略を策定。 大名不在時には代行することも。 |

| 武将 | 戦場で兵を指揮し、自らも戦闘に参加。 功績により昇進の可能性あり。 |

| 足軽大将 | 足軽を指揮し、戦場での作戦を実行。 下層階級ながら戦闘で重要な役割を担う。 |

| 足軽 | 最下層の兵士として戦場で実働。 勇猛な戦いぶりで昇進することもある。 |

江戸時代

| 将軍 | 全国の統治を行う最高権力者。 幕府の頂点に立ち、中央集権化を推進。 |

| 大名 | 大規模な領地を統治し、幕府に従属。 参勤交代によって統制されるが、地方の支配を担う。 |

| 旗本・御家人 | 将軍直属の家臣として幕府を支える。 旗本は将軍に直接会える高位の侍。 御家人はそれに次ぐ地位。 |

| 藩士 | 各藩に仕え、藩内の行政や教育に従事。 武士道精神を持ちながらも、主に行政職に従事。 |

| 足軽 | 農業や雑務を担当。 江戸時代の平和により、軍事的役割から離れた日常業務に従事。 |

このように、戦国時代と江戸時代では、侍の階級とその役割に大きな違いが見られます。戦国時代は絶え間ない戦乱の時代であり、侍たちは何よりも戦場での武勇が重視されました。

そのため、戦闘での指揮や兵士としての実績が、階級の上下を決定する鍵となっていたのです。一方、江戸時代に入ると、平和が続く中で社会が安定し、侍の役割も次第に軍事から行政や文化の保護へと移行しました。

特に、将軍や大名は国家の運営や領地の統治に力を注ぎ、下級の侍たちも農業や雑務を通じて地域社会を支える役割を果たすようになります。このような役割の変化は、時代の移り変わりとともに侍の社会的地位がどのように変容していったかをよく表しています。

侍は単なる武士ではなく、それぞれの時代において社会を支える重要な存在であり、時代の要請に応じてその役割を柔軟に変化させていったことがわかります。

侍の生活と身分制度

侍は日本の封建社会において特別な地位を持ち、その生活は戦士としての役割だけでなく、厳格な身分制度にも深く根ざしていました。

この制度は、侍がどのように生活し、社会と関わっていたかに大きな影響を与えています。

侍の生活

侍の生活は、武士道という道徳的な規範に基づいています。

武士道は、忠誠、名誉、勇気、そして自己犠牲を重んじる精神であり、侍たちはこの信念を日々の行動に反映させていました。

彼らは常に戦闘に備え、剣術や弓術の鍛錬に励みましたが、これは単なる戦闘技術の習得だけでなく、精神力を鍛えるためのものでした。

また、茶道や書道、詩作といった学問や芸術にも積極的に取り組み、内面的な品格を磨くことも重要視されていました。住まいは階級によって異なり、上級の侍は広壮な城や屋敷に住み、下級の侍は質素な住居で生活していました。

しかし、どの階級でも武士道の精神は日常に反映されていました。

家庭生活では、侍は家長として家族を統率し、家族全員が武士道の価値観を共有することが求められました。家族内の秩序と責任感も侍の生活の一部であり、武士道に深く根ざしていました。

このように、侍の生活は武士道に支えられ、戦士としてだけでなく、家庭や社会においてもその信念を体現していたのです。

身分制度

侍は、日本の封建社会において特権的な地位を占め、その地位は厳格な身分制度によって支えられていました。この制度は「士農工商」と呼ばれ、侍が社会の頂点に位置し、他の階層との関わり方が厳密に定められていたのです。

江戸時代の日本では、社会は「士(侍)」「農(農民)」「工(職人)」「商(商人)」の4つの身分に分かれていました。

この中で、「士」に属する侍が最も高い地位を占めていました。

侍は、この身分制度の中で最も高い地位を持ち、土地の管理や税の徴収を行う権利を有していましたが、土地を所有することは許されていませんでした。

彼らは国家の安定と社会秩序を維持する役割を担い、その行動や判断は社会全体に大きな影響を与えていました。この身分制度において、侍は武力と知識を持つ存在として尊重され、農民や職人、商人とは異なる特別な役割を果たしていたのです。

しかし、この制度は侍にも厳しい規律を課しており、武士道の精神に従い、自らの身分にふさわしい行動を取ることが求められていました。

封建社会における侍の役割は、単なる戦士にとどまらず、社会のリーダーとしての責務を負っていたのです。

この身分制度は、侍がその役割を果たすための枠組みを提供し、同時に社会全体の秩序を維持するための重要な要素となっていました。

足軽と侍の違いを解説

足軽と侍はどちらも武士階級に属しますが、その地位や役割には明確な違いがあります。

足軽は武士階級の最下層に位置し、戦場での実働部隊として軽装備で戦いました。彼らは農民や町民出身者が多く、平時には農業や雑務を担当していたのです。

一方、侍は足軽よりも高い地位にあり、戦闘だけでなく土地の管理や行政にも関わっていました。侍は重装備で、戦闘技術に優れ、社会的にも尊敬される存在でした。

つまり、足軽は主に戦場での実働を担い、侍はより高い地位で広範な役割を果たしていたのです。

江戸時代の侍階級とその影響

江戸時代の侍階級は、社会の安定と統治において重要な役割を果たしました。将軍、大名、旗本、藩士といった階層に分かれた侍たちは、戦闘よりも統治や文化の保護に力を注いでいました。

彼らは学問や武道に励み、地域社会のリーダーとして教育や文化の発展にも貢献していたのです。

しかし、長期間の平和が続く中で、侍の役割は次第に形式化し、経済的な困難に直面することが増えました。

多くの侍は土地を持たず、固定給で生活していたため、物価の上昇や収入の減少が生活を圧迫し、幕末にかけての社会不安の一因となってしまったのです。江戸時代の侍は、社会に大きな影響を与えましたが、その役割は時代とともに変化し、課題も抱えるようになりました。

この変遷を知ることで、侍が果たした多面的な役割がより理解できるでしょう。

まとめ

侍の階級と役割についての理解は、日本の歴史と文化を知る上で非常に重要です。侍の伝統や習慣は今も多くの人々に受け継がれ、その魅力は色あせることがありません。

現代社会でも、侍の精神や価値観は新たな形で表現され、多様性を持って広がっています。侍を通じて、日本の伝統文化を深く味わい、その魅力を感じていただければ幸いです。

モテナス日本では、侍文化に関連する伝統行事や体験イベントを提供しています。ご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

モテナス日本へのお問い合わせはこちら

侍を通じて、日本の伝統文化を楽しみましょう!

30代女性ライター。キャンピングカーで家族と日本各地を巡る旅を楽しんでいます。

教員としての経験を活かし、わかりやすく伝えることを心がけています。

日本の文化や魅力を、もっと身近に感じてもらえるよう丁寧に綴っていきます。