「立春と節分の違いは何?」

「海外にも立春の行事ってあるの?」

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

立春も節分も、暦のなかで季節を表す名称の一つです。

そして節分の豆まきには、春の始まりを表す「立春」に向けて、あらかじめ厄払いをしておくという大切な役割があります。

この記事では、「立春と節分」に関する以下のことを解説します。

- 立春と節分の関係

- 節分に日本だけ豆まきをする理由

- 春節との違い

- 正しい節分の過ごし方

また、海外で行われている「春の訪れを祝うイベント」についても紹介しますので、是非チェックしてみてください。

立春と節分は違う?

まずは立春と節分の違い、そしてその関係について説明しましょう。

立春とは?

「立春」とは、暦上の四季を表す名称の一つで、春の始まりを意味します。

二十四節気という古代中国の暦法に基づき、一年を季節ごとに6等分、合計24の節季に分けたものの一つが立春です。

ニュースなどで、ときどき耳にする「夏至」や「冬至」も、二十四節気の一つです。

二十四節気における「春」には、立春のほかに、次のようなものがあります。

- 雨水(うすい)

- 啓蟄(けいちつ)

- 春分(しゅんぶん)

- 清明(せいめい)

- 穀雨(こくう)

なかでも「春分」は、日本では祝日にもなっており、知っている方も多いでしょう。

二十四節気は旧暦において、季節を表す補助的な立ち位置であり、行事や農作業の時期を決めるときに使われていました。

立春の日=2月4日ではない

「立春の日=2月4日」と思われている方は多いでしょう。

しかし実際の「立春の日」は、数十年に一度、2月4日からずれることがあります。

その理由は次の通り。

二十四節季では太陽の角度をもとに、天文学的に暦を判断しています。

現代では国立天文台の観測を基準とし、太陽の角度が315度になった日=立春とされています。

ただ地球の公転周期(1太陽年)は、厳密にいうと1年=365日ぴったりではなく、じつは365日より6時間ほど長めです。

そのため、365日のカレンダー通りとは行かず、毎年わずかにずれが生じます。

うるう年で調整もしますが、それでもズレが大きくなる数十年に一度、立春の日が2月4日からずれることがあるのです。

実際に、2021年には37年ぶりに立春の日がずれて、2月3日になりました。

参考:国立天文台 暦要項

日本における立春の風習

今では天気予報くらいでしか聞かれなくなった「立春」。

あまり知られていませんが、じつは日本にも、立春に関連する次のような風習があります。

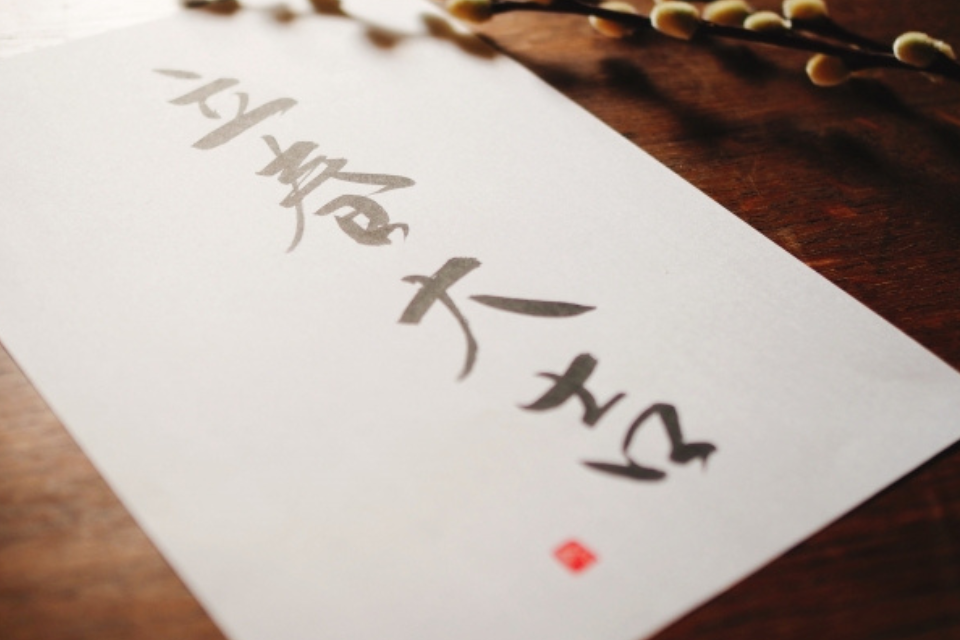

「立春大吉」の御札を門や玄関に貼る

縁起物とされる「立春大吉」と書かれたお札を、立春の朝、寺の門や家の玄関に貼ります。

立春大吉は裏返してみても立春大吉と読めるため、家に入り込もうとした鬼が玄関を振り返ってみた時「まだ家の中に入っていない」と勘違いして出て、行くと信じられています。

禅宗のお寺や檀家などで見られるでしょう。

「立春生菓子」を食べる

立春の朝に生菓子を作り、その日のうちに食べるのが「立春生菓子」です。

桜餅や梅をかたどった生菓子など、春を感じられるものが人気です。

あんこの入った大福なども、邪気を払うとされる小豆を使用しているため、立春に食べると縁起が良いとされています。

「立春大吉豆腐」を食べる

白い食べ物には邪気を払い身を清める・幸せを呼び込む力があると言われており、「立春大吉豆腐」として節分と立春に白い豆腐を食べると良いとされています。

節分に食べることで邪気を払い、翌日の立春に食べることで清められた体へ幸運を呼び込みます。

豆腐は白いことが重要とされていますので、醤油はかけず、塩など色がつかない調味料を使用すると良いでしょう。

節分とは

節分とは、日本独自の暦「雑節」の一つです。

中国で生まれた二十四節気の補助として、四季の変化をつかむために作られました。

節分のほか、彼岸や八十八夜なども雑節にあたります。

なお節分には本来「季節が移り変わる節目・分け目」という意味があり、春夏秋冬それぞれに節分があります。

つまり厳密にいえば、1年のうちには4回の節分が存在するのです。

そして節分は立春・立夏・立秋・立冬の前日と定められています。

そのため「節分=2月3日」ではなく、立春の日付に伴って、2月3日から前後することもあります。

重要視された春の節分

ではなぜ、春の節分のみが重要視されたのでしょうか?

二十四節季が生まれた古代中国では、春を一年の始まりと考えていました。

長い冬が終わり、草木が芽吹いて生き物も活発になる春を「始まり」と捉えるのは、とても自然なことといえます。

その影響を大きく受けた当時の日本でも、春は重要な季節に位置づけされました。

そして、いつのまにか春の「節分」だけが一般化し、習慣としてカレンダーへ残ったのです。

節分は立春前の「厄払い」

節分には、大切な立春の前に災いを退ける、厄払いの役割があります。

冬から春の季節の変わり目、体調が変化しやすいのは、昔も今も同じでしょう。

春の節分がある2月は、現代でもインフルエンザやノロウイルスなど、強い感染症が流行する時期とされています。

当時はその不調の原因を、災い・鬼のせいと考えていました。

そこで昔の人々は、新たな春を迎える前に、災いや鬼を追い払おうと考えます。

これが今の、節分に豆まきをして、鬼を追い払う習慣のもとになっているのです。

豆まきするのは日本だけ

節分に、厄除けとして豆まきをするのは、日本だけの風習です。

始まりは、古代中国で行われていた「追儺(ついな)」という、疫病を追い払う儀式。

お面をかぶった鬼役を、役人役が追い立てるというもので、日本には飛鳥時代に伝わったとされています。

鬼やらいとも呼ばれ、当初は宮中の行事として行われていましたが、この時はまだ豆をまく習慣がありませんでした。

じつは、節分に豆まきが始まった時期や由来は、まだはっきりと分かっていないのです。

しかし、室町時代中期の僧侶が残した日誌『臥雲日件録』によると、南北朝時代にはすでに「鬼は外、福は内」と唱えながら豆まきをしていたという記録があります。

いずれにしても、節分の豆まきは日本独自の習慣として、古くから人々に親しまれてきました。

参考:国立国会図書館

日本だけ豆をまく理由

古来より日本では「鬼は小さなものを数える習性がある」と考えられていました。

また、豆は「魔を滅する=魔滅」ともされています。

この民間伝承が、節分に厄除けをする方法として変化し、日本だけ豆をまくようになったと考えられています。

鬼を追い払う節分に、小さな豆をたくさんまいておくと鬼はつい豆を数えてしまい、人を襲えなくなるのだとか。

鬼は豆が嫌いなわけではなく、数えることに夢中になりすぎて、目的を忘れてしまうのです。

そう考えると強面の鬼も、なんだか愛嬌のある存在に思えてきますね。

最初は邪気を払うとされる小豆や米をまいていたようですが、当時小豆はとても高価だったため手に入りやすい大豆に変わりました。

また地域によっては、衛生面や雪への埋没を避けるために、殻付きのピーナッツをそのまま投げるところもあります。

春節との関係は?

中華圏でよく聞かれる「春節」ですが、立春や節分とは関係があるのでしょうか?

続いては、立春や節分と春節の関係を解説します。

立春と春節は別物

立春や節分とよく似た言葉で、混同されがちな「春節」ですが、じつは別物です。

春節は旧暦でみた元旦、いわゆる「旧正月」の別名です。

旧暦は、月の満ち欠けを基準としつつ、補助的に太陽の動きを取り入れた「太陽太陰暦」がもとになっています。

それに対し、立春を含む二十四節季は、太陽の位置を基準にしています。

立春も春節も2月初頭にくることがあるため「関係があるもの」と思われている方も少なくありませんが、実際はそもそもの基準が異なるのです。

ただし、30年に一度ほど、立春と春節の重なる日があります。

その日は「朔旦立春」と呼ばれ、とても縁起が良い日だとされています。

また中国語で新年は「新春」とも言われ、春節は旧暦のお正月であると同時に、春の行事でもあるのです。

春節にもある厄払いの習慣

中国で盛大に祝われる春節ですが、そのお祝いの習慣には魔除け・厄除けの意味も込められています。

中国では、年末年始の期間を「過年(グゥオニェン)」といいます。

これは、中国では年末に年(ニェン)という怪物が現れ、人々を襲って食べてしまうという言い伝えが由来です。

年をやり過ごす=過年という訳です。

人々は年が現れる年末年始に、年の嫌うとされる赤色の飾りや、大きな音が鳴る爆竹(または花火)を用いて年を追い払おうとしました。

新しい年を迎える前に怪物=厄を払う習慣は、追儺や節分の豆まきにも通じるところがありますね。

日本における節分のルール

続いて、意外と知られていない「正しい豆まきの方法」など、節分に関するルールについて説明しましょう。

豆まき

節分に日本だけで行われている、厄除けの豆まき。

地域によってもやり方は異なりますが、オーソドックスな方法は次のとおりです。

1.福豆を用意する

豆まき用の豆は炒ったものを用意しましょう。

芽が出た大豆は厄除けの効果がない・縁起が悪いとされているためです。

炒り豆は枡や三宝(さんぽう)と呼ばれるお供え用の台へ盛り付け、神棚へ祀ることで魔除けの力を得た「福豆」になるとされています。

2.節分の夜に家族全員で豆をまく

豆まきは、節分の夜、家族全員で行いましょう。

玄関や窓を全て開け「鬼は外!」の掛け声にあわせて、家長が豆をまきます。

まいたら、鬼が入らないようすぐに玄関・窓を閉めます。

ちなみに、鬼は節分の深夜から明け方、丑寅の刻(現代の午前2時から午前4時)にやって来るとされています。

しかし、この時間帯に豆まきをするのは現実的ではないため、現代では家族がそろう夜に豆まきを行うのが一般的です。

3.家の中にも豆をまく

次に「福は内!」の掛け声とともに、家の中へも豆をまきます。

これは幸運を呼ぶ福の神を家の中へ招き入れることが目的です。

地方によっては、部屋ごとに豆をまく場合も。

衛生面や後片付けを考えて、個包装の炒り豆を投げたり、豆を模して紙を丸めたボールを投げたりする家庭も増えています。

4.福豆を食べる

豆まきが終わったら、福豆のご利益を得るために、福豆を食べましょう。

食べる福豆の数は、歳の数、または新しい年の無病息災を願って「歳の数+1」とされています。

昔は数え年(生まれた時を1歳とする数え方)が主流でしたが、現代では通常の年齢で数えられることが多くなっています。

炒り豆は水分が少なく喉に詰まりやすいため、ご高齢の方や小さな子ども、食べ慣れていない海外の方は水分を一緒に取るなどして十分に注意しましょう。

恵方巻

恵方巻きは、ルールを守って食べると「願いが叶う」とされる太巻き寿司です。

もともと関西地方でのみ食べられていたものが、1980年代から1990年代に、全国へ広まったとされています。

恵方巻きの起源は諸説ありますが、古代中国の風習が伝わったとされるものや、江戸時代頃に商人たちが商売繁盛を願って食べたといわれています。

恵方巻きの食べ方は次の通りです。

- 1人1本、カットせずに食べる

- 恵方を向いて食べる

- 食べている間は願い事を考え喋らない

恵方はその年の干支によって毎年異なります。

カットしないのは「縁が切れないように」という願掛け、食べている間喋らないのは「しゃべると福が逃げる」という考えにもとづいたルールです。

しかし人によっては食べきれないこともあり、近年では小さくて短い恵方巻きや、恵方巻きを模したロールケーキなどで代用する人も増えています。

いわし・ヒイラギ

昔から日本では、鬼はいわしやヒイラギが苦手、とされています。

由来は諸説ありますが、いわしは焼くと大量の煙が出ること、ヒイラギは葉っぱがチクチクしていることなどに魔除けの効果があると信じられてきました。

そのため、玄関にいわしとヒイラギを飾ると、鬼が近寄らないとされています。

これも、日本だけの独特な風習です。

いわし・ヒイラギは節分にスーパーマーケットなどのお店でも販売されていますが、処分に困ることもあり、現代では省略する家庭も多くなっています。

海外の「春」を祝う行事

立春・節分に限らず、海外にも春の訪れを祝う行事がたくさんあります。

その一例を紹介しましょう。

中華圏の「春節」

海外の春を祝う行事として有名なものといえば、中華圏の「春節」でしょう。

本来、春節は旧暦のお正月を祝うものですが、春節のある1月下旬~2月下旬にかけては徐々に春の日差しも感じ始める時期。

中国語で新年の挨拶は「喜迎新春」といい、春の訪れを祝う行事としても親しまれています。

まるで生きているかのように動くドラゴンダンスや獅子舞、爆竹・花火などを、テレビやSNSで目にしたことがある方もいらっしゃるでしょう。

春節は中華圏で国の祝日に指定されており、国にもよりますが、春節当日を含めた1週間程度は企業や学校がお休みになります。

この期間は実家に帰省したり、親族や親しい友人と共に過ごしたりするのが一般的です。

また近年では海外旅行を楽しむ人も少なくありません。

春節には日本にも、中華圏から多くの観光客が訪れ、新春の風物詩になりつつあります。

中国以外の春節

同じ春節(=旧正月)でも、中国や台湾以外では呼び方が次のように異なります。

- ベトナム→テト

- 韓国→ソルラル

- インドネシア→イムレック

- モンゴル→ツァガンサル

- シンガポール・マレーシア→チャイニーズ・ニューイヤー

呼び方は違いますが、いずれも国の祝日として重要視されています。

なお、モンゴルではインドが起源となる暦を使用しているため、中華圏と春節がずれる場合があります。

また、香港は国際的なビジネス都市であることから、中華圏の他国と比べて春節の休暇が短いことが特徴です。

チャイナタウンでの春節

各国にあるチャイナタウンでも、それぞれ春節は盛大に祝われます。

たとえば、アメリカのチャイナタウンでは毎年パレードが開催され、人々を圧巻するようなパフォーマンスが有名です。

金運上昇を祈願した小籠包の食べ放題や、ドラゴンボートレースの見物も人気です。

カナダのチャイナタウンでは、春節のシーズンになるとダンスパフォーマンスやアジア系料理の屋台などを楽しめるお祭りが開催されます。

また日本でも、琉球文化が色濃く残る沖縄の一部地域には、春節を祝う習慣が残っています。

アメリカ・カナダの「グラウンドホッグ・デー」

アメリカの一風変わった行事に、春の訪れを占う「グラウンドホッグ・デー」があります。

グラウンドホッグはウッドチャックとも呼ばれ、リス科に分類されるマーモットの一種です。

アメリカやカナダの一部地域では、このグラウンドホッグ・デーにあたる2月2日に、冬眠から目覚めたグラウンドホッグを使って春の訪れを占います。

起源はドイツ系移民のハリネズミやアナグマを使った占いにあり、アメリカやカナダへ渡った際、ハリネズミ(またはアナグマ)がグラウンドホッグへ変わったとされています。

初めは一部地域で楽しまれる小さなお祭りでしたが、今では各地で開催され、場所によっては全国から数千人規模で見物者が訪れる大きなイベントにまで発展しました。

近年ではこのグランドホッグ・デーを題材にした、映画の制作やミュージカルの上演も行われています。

フランスの「シャンドルール」

フランスの「シャンドルール」は、日本では聖燭祭と呼ばれ、毎年2月2日に行われます。

この日はイエス・キリストが生まれて40日後、初めて聖母マリアと共に教会を訪れ、祝福を受けたことに由来するキリスト教の祝日です。

シャンドルールとは、フランス語で「ろうそく」という意味。

ローマ時代、羊の神様を祀るためろうそくや松明を持って街中を歩いた伝統が、キリスト教の行事として引き継がれて今のかたちになったとされています。

シャンドルールの日、フランスではクレープを食べ、シードルというりんごのスパークリングワインを楽しみます。

2月はフランスでも、昼間少し暖かくなり始める季節です。

シャンドルールの起源はキリスト教に由来するものですが、春の訪れを感じる行事としても楽しまれています。

インドの「ホーリー祭り」

北インドで毎年3月の満月の日に行われる「ホーリーまつり」は、豊作を祈願するヒンドゥー教の春のお祭りです。

町中で「Gulal(グラール)」と呼ばれる色水や色粉を投げ合って盛大に祝われるため、世界で最もカラフルなお祭りとも言われています。

この色水や色粉には、人家に押し入る悪魔ヴィシャーチャを追い払う悪魔祓いとしての意味があり、赤色は血液・緑色は田畑・黄色は排泄物を表しているとされています。

このお祭りの前後はヒンドゥー教で禁止されているお酒が解禁されたり、カーストを気にせず粉を掛け合えるため、無礼講なお祭りとしてとてもも人気です。

場所によっては列車や車の中にまで、色水の入ったバケツや水風船が投げ込まれるなど、過激な一面もあります。

ハンガリーの「ブショー・ヤーラーシュ」

毎年2月、ハンガリー南部の小さな町モハーチで行われる奇祭「ブショー・ヤーラーシュ」。

伝統的な木彫りの面をつけ、羊の毛を身にまとった「ブショー」たちが街を練り歩くこのブショーヤーラーシュは、敵または冬や災いを追い出す目的で始まったとされています。

鬼のような恐ろしいお面に角を生やした姿は、日本のなまはげを連想する人も少なくありません。

ブショーたちはケレプルーと呼ばれる、木製の楽器を持っています。

このケレプルーを使ってガラガラと大きな音を立て、敵を威嚇しました。

日が傾き始めると、街を練り歩いていたブショーたちは町の中心にある広場へ集まり、そこに集められた木の枝の山に火を放ちます。

ブショーたちは燃え盛る炎を取り囲んで踊り、長かった冬に別れを告げるのです。

春の訪れを祝おう

厳しかった冬が終って春が訪れる季節は、昔からさまざまな国、そしていろいろなかたちで祝われてきました。

長らく農耕民族であった日本にとっても、春はとても大切な季節であり、今でも人々の生活に根付いています。

多くの国で祝われているこの季節と伝統行事を、これからも大切に伝えてゆきたいものですね。

私たちは日本独自のおもてなし文化を世界の人々に広めるために日夜努力しています。外国人ゲストの接待・おもてなしに関するご相談もお気軽にお問い合わせください。