ワールドカップでも話題になった、日本人サポーターによる試合後のゴミ拾い。世界的にニュースが拡散され、海外のサポーターにも試合後のゴミ拾いが広まった、とも報じられました。

そんな海外からもリスペクトされる日本のマナーですが、ほかにも「日本独特のマナー・礼儀」は無数に存在しますよね。それらの日本らしいマナー・礼儀は、外国人にはどのように映るのでしょうか?

本記事では世界から見た日本のマナー・礼儀について深堀りして紹介します。

・日本人ってどうして礼儀正しいの?

・日本にしかないマナーが知りたい

・外国人に日本のマナーを教えたい!

・外国人って日本のマナーで困ることはあるの?

といった疑問・悩みを持っている人に役立つ内容なので、ぜひ最後まで読んで日本のマナー・礼儀について詳しくなってくださいね!

日本における礼儀とは?日本独特のマナーが生まれた背景

まずは日本の礼儀について、どのような歴史・文化的な背景があるのかを解説します。

日本のマナー・礼儀作法とは?

日本のマナー・礼儀の基本は、私たち日本人が子どもの頃から教えられる「他者に対する常識のある行動」を指します。

- 初対面の人には敬語を使う

- 挨拶は目を見てきちんとする

- 親切にされたらお礼をつたえる

といったような、人々が社会生活を円滑に進ませるための行動のことです。

さらに日本のマナー・礼儀の特徴は、表面的な行動だけでなく相手の気持ちにも重点がおかれているのです。

これは、日本のマナー・礼儀の根底にある思想をみていくとわかりやすいです。たとえば「相手を大切に思い、敬意を払う心」「相手を思いやる心」「自分自身を慎む謙虚な心」が挙げられます。

これらの礼儀の心を形式化したものが、現在の日本のマナー・礼儀作法として浸透したのです。

日本のマナー・礼儀の歴史

聖徳太子の十七条の憲法の中には、当時の貴族階級に向けての道徳や心がけについて書かれています。これが、日本で初めてのマナーや礼儀に関しての文献です。

ここから朝廷や武家、貴族の間で歳時や儀式のなかで礼儀作法としての形がうまれ、その後、武家社会の殿中礼儀で、模範とされていた弓の名手小笠原家の小笠和流礼法があらわれました。

小笠原流の礼法は鎌倉幕府からの信頼をうけ武家社会のマニュアルになり、室町時代になると小笠原流と伊勢流、今川流を主としてさまざまな流派の礼法が生まれまれます。

その中でも庶民にまで幅広く行われたのが小笠和流ですが、江戸幕府が将軍家以外、小笠和流を使っては行けない「お止め流」の令を出します。

しかし水島ト也が江戸で小笠原礼法をもとに、庶民に必要なオリジナリティを加えた礼儀作法を広め、礼儀作法は一般庶民にも広がりました。

その後、近代化を進めたい明治政府が、学校教育を通し日本全国民に向けて礼儀作法の指導を始めます。

もちろん各家庭においての礼儀作法は、親から子どもへとつたわっていきました。

現代の私たちが身につけている日本の基本のマナーや礼儀作法につながっているのです。(参考:小笠原流礼法 公式)

人間以外にも敬意をはらう、日本の礼儀の心

礼儀作法やプロトコールマナーは一般的に、人に対して行われる行為とおもわれますが、日本では、本来自分と関わるすべての事柄が対象になります。

自分が外の世界と関わる時の敬意や愛情を込めた「まごころ」が、時や場所、場合によって表現された作法といえるでしょう。

日本人は人間以外にも、神仏や道具、水や空気、そしてその場やその時に対しても礼儀を行います。

たとえば神社では参道の中央を歩くのではなく、遠慮の気持ちから脇をあるくことは神道の礼儀作法になりますし、漆塗りの器を引き摺って移動させないことは、道具に対しての敬意や心遣いです。

さらに夏の暑い日、夕方の打ち水は街の空気を涼めるための配慮で、おしぼりやお冷やなどは人の感じる温度感への配慮からうまれたサービスです。喪中の方に華やかなことやお祝いの場を誘わないなど、相手の置かれている状況に対しての礼儀もあります。

複雑に感じる日本のマナー・礼儀作法ですが、大切なことは「まごころ」です。自分が相手のことを思う時、自然と「こうしてあげたい」と感じたことがマナー・礼儀にも繋がります。

外国人から見た日本のマナー・礼儀

それでは、外国人から見る「日本のマナー・礼儀」の印象をみていきましょう。

海外の反応は?日本人は礼儀正しい?

日本へ訪れた外国人たちは日本人の礼儀正しさには驚くようで、SNSなどで「日本でのアメージングな体験」として拡散されることもあります。

たとえば、ホテルや旅館やレストランやデパート等でのおもてなし接客業においては、どんな方々に対しても大変丁寧に接していただけるので、自国にない礼儀正しさとして感じられるそうです。

どんなレベルのホテルでも、客人として扱ってくれる接客姿勢は、日本では当たり前の風景かもしれませんが、外国ではまずありえません。

チェックイン時のお礼や部屋の案内時の挨拶や、ほとんどのレストランでの接客姿勢など、一挙手一投足においてお客さまを大変良くもてなしてくれていると受け止められます。

しかもそれらは日本人がこれまで歴史的に培ってきた自然な行動から出る社会的風習の上にあること。

日本滞在する日常の中で、マナーを守りながら過ごす大勢の日本人を見かける外国人には、やはり日本人は礼儀正しい、と感じるそうです。

日本人の【ゴミ捨てマナー】は素晴らしい

ワールドカップのゴミ拾いのように、日本人の「ゴミに対するマナー」にも驚く外国人が多いです。

たとえば、日本の道端にはあまりゴミ箱がありませんよね。海外では道端にゴミ箱が設置されていることも多いので、まず外国人は日本のゴミ箱の少なさに驚きます。

そして日本はゴミ箱が少ないにも関わらず、道端に放置されているゴミが少ないのです。

これは日本人にとっては普通のことかもしれません。しかし海外では、ゴミ箱が設置されていても路上に食べかけの食べ物や吸い殻といったゴミが放置されている光景も決して珍しくないのです。日本人は外出中にゴミが出てしまった際、お店や施設に設置されているゴミ箱を探して捨てたり、出したゴミはカバンに入れて持って帰る、という人も多いですよね。

また、ゴミの分別が細かく分けられていることも日本独特のマナーです。ペットボトルを捨てるだけでも「ラベル」「キャップ」「ボトル」それぞれを分けて捨てます。実は、世界的に見ても日本はゴミの分別が徹底されており、その分別ルールを守る人が多いのです。

ワールドカップの際のゴミ拾いだけでなく、日本人のゴミに対するマナーの良さは外国人から一目置かれており、日本にしかないマナーだといえるでしょう。

もう少し詳しく、日本独特のマナーをみていきましょう。

日本にしかないマナー|日常篇

ここからは、日本にしかないマナーの具体例を紹介します。

私たち日本人にとっては当たり前でも、外国人から見ると「日本らしい」というマナーはたくさんあります。

まずは、日常での日本にしかないマナーをみていきましょう。

家へ入る時に靴を脱ぐ

日本では、家へ入る時に靴を脱ぐのがマナーです。

海外では、室内でも土足で過ごす人や寝るときしか靴を脱がない人もいるので、玄関で靴を脱ぐのは日本らしい文化といえるでしょう。

日本の靴を脱ぐマナーは、家の中に「神様」がいると信じられてきたからだといわれています。すでに述べているとおり、日本人は人間以外にも敬意をもって礼儀をおこなう文化があり、まさにその精神が反映されているマナーだともいえます。

また訪問先では、脱いだ履物を揃えて寄せるというのも「家人を敬う心を忘れない」という日本らしいマナーですね。

話の途中で相槌をうつ

相手の話の途中で相槌をうつのも、日本らしいマナーです。

私たち日本人は、相手が話している途中に「なるほど」「そうですよね」といった相槌やうなずきを入れることが多いですよね。これは「相手の話に興味がある」「ちゃんと聞いてるよ」といった意思表示でもあります。

しかし海外では、話の途中では相槌をうたずにじっと相手の目を見る、話が終わった後に相槌やリアクションをする、といったことがマナーの国も多いです。むしろ、そういった文化の国では「途中で相槌をうつ=相手を急かしている」といった印象を与えることもあるのです。

話し方でみても国によってマナーはそれぞれですが、日本人の相槌は穏やかで優しい印象を与えることが多いです。そのため安心して会話ができる、という外国人の声もよく聞きます。

相手を急かした印象の相槌にならないようにだけ注意しながら、外国人とも日本人らしい相槌のマナーで会話を楽しめるといいですね。

電車の中では静かにする

外国人にとって、日本の電車はとても静かで清潔だと感じるようです。

大騒ぎしている人はほとんど見かけませんし、乗車するときはきちんと列に並んでいますよね。電車内では通話を避けたり、音楽の音漏れに気を配る人も多いです。

他人に極力迷惑をかけないように行動する、日本人らしい独特のマナーだといえます。

謝ることが勝ち

「謝る」という行動だけでも、日本らしいマナーがみられます。

日本では謝るが勝ちという言葉があるほど「申し訳ございません」「ご迷惑をおかけいたします」といった謝罪の言葉を、誰もがよく使う国です。

日本人にとって「謝る」ということは、相手の気持ちへの配慮を込めていたり、ひとまず場を収めるためにおこなわれることも多いでしょう。さらに日本では、謝罪や感謝の気持ちを態度できちんと表すことが「社会に対してけじめを示す」こととして重要視もされているのです。

一方で、海外では「非を認めたら負け」という概念が根強いです。

たとえば企業の謝罪会見などを思い浮かべてみてください。日本ではしっかり頭を下げて謝罪をすることが多いのに対し、海外では「残念だ」といった言葉しか述べないこともあります。

もし外国人に「なんで日本人はあんなに謝るの?」不思議がられたら「相手への配慮をこめた、日本独特のマナーだよ」と伝えてあげるといいかもしれません。

日本にしかないマナー|食事篇

つぎに、日本にしかない食事のマナーをみていきましょう

箸のNGマナーがある

日本食が世界的に広まっていることもあり、外国人でも箸を美しくつかえる方が増えました。

しかし、外国人たちが驚くのが日本の箸のマナーの多さです。

たとえば、以下のような箸のつかい方は行儀が悪いとされていますよね。

- 刺し箸

…箸で食べ物を刺し、口へ運ぶこと - 寄せ箸

…箸をつかって器を引き寄せること - 探り箸

…器の料理を箸で探って混ぜ、食べたい食材を探すこと - ねぶり箸

…箸先に付いた食べ物を舐めて取ること

これらの箸のNGマナーは、日本人なら成長の過程で注意されたり知識として知っている方も多いです。

しかし、箸のつかい方に慣れている外国人であっても「日本の箸のマナー」までは知らないので、上記のような箸のマナーがあることを知り、驚くのです。

外国の方と食事をする際は、日本人とは違った箸のつかい方をする可能性も頭に入れておき、お互いが文化の違いに戸惑いすぎず、楽しい食事の時間をつくることも大切なマナーでしょう。

麺はすすって食べる

「マナー」というよりも「文化」に近いものとして、ラーメンや蕎麦などの麺類をすする食文化も日本独特のものです。

これは、すすった時の香りも一緒に楽しむためです。出汁や風味の繊細な香りも一緒に感じられ、料理がより一層おいしく感じられますよね。

しかし「麺をすする」という食文化は、外国ではほとんど見ない光景です。たとえば、外国人がパスタをすすって食べる姿は想像しにくいですよね。

そのため、日本へ来てラーメン屋さんや蕎麦屋さんなどで日本人が麺をすするシーンに遭遇し、驚く外国人も多いです。

日本らしい食文化を体験してもらうのも良いですが、麺をすする音に慣れていない外国人のお客さまと食事をする際は、控えめにすするのがマナーでしょう。知識として頭に入れておくと、不本意に海外の方を戸惑わせずに済みますね。

空いてるグラスはお酌する

実は、お酌のマナーも日本独特のものがあります。

それが、空いているグラスにお酌をするというものです。グラスが空いた人、空きそうな人がいたらお酒を注いであげるという光景は、日本ではよく見られますよね。諸説ありますがお酌には「相手の幸せを願う」という意味もあるとされています。(参考:日本お酌協会)

しかし外国人の方は日本のお酌文化に慣れていないことが多く、空いてる自分のグラスにどんどんお酒が注がれていくことに戸惑う方もいるようです。そのため、お酌の文化をあらかじめ説明しておいたり、注いでも問題ないかを聞いてからお酌をするといいでしょう。

日本にしかないマナー|ビジネス篇

ビジネスシーンでのマナーは、もちろん外国にも存在します。

その中でも、日本独特のビジネスマナーといえる3つを紹介します。

地位によって座る場所が決まる

日本には「上座」「下座」があり、地位によって座る場所が決まります。

一般的には入り口から遠いのが上座で、目上の人や客人が座る場所とされます。これは部屋の入口は人の出入りなどでバタバタしやすいため、年長者やお客さまには入口から離れた落ち着いた席へ座っていただく、という日本らしいおもてなし精神が隠されています。(参考:上座・下座とは? 図解でわかる席次のきほん | マイナビニュース)

海外にも上座・下座に近い概念はありますが、エレベーターの中の位置やタクシーの席における上座・下座まで決められているのは、日本独特といえるでしょう。

外国人にとっては慣れないマナーでもありますが、日本人らしい細やかな気配りが込められたマナーなので「手前の席は入口が近いので、落ち着ける奥の席へお座りください」といった説明をしながらご案内すると、喜んでもらえますよ。

名刺交換が丁寧

ビジネスシーンに欠かせない名刺交換にも、日本独特のマナーがあります。

日本には、名刺=相手の顔という考え方があり、受け取った名刺を丁重に扱います。たとえば「名刺を両手で受け取る」「受け取った名刺をテーブルの上に並べる」といったマナーがその代表例といえるでしょう。

一方で、欧米を中心として名刺を日本ほど重要視しない国も多いです。というのも、名刺は「連絡先が書いてあるカード」くらいの位置づけで考える人も多いからです。

ただしアジアの国においては、日本より名刺のマナーを重要視する国もあります。事前にお客さまの国籍がわかる場合は名刺のマナーを調べておくなど、お相手の国のマナーも頭に入れておくと安心です。

断る時に曖昧な言い回しをする

「一度持ち帰って検討させていただきます」といった表現、日本ではよくある光景ですよね。提案されてすぐに断ると角が立つことから「しっかり検討した結果、断るという決断に至った」という風に見せるための配慮でもあります。

日本人同士であれば遠回しなお断りでも伝わりますが、お相手が外国人の場合は曖昧な表現では伝わりにくいでしょう。

海外は、日本よりも「YES」「NO」をしっかり伝える傾向があります。そのため、外国人のお客さまには結論をしっかり伝えることを意識しましょう。

ただし伝え方に気をつけることは、日本のビジネスシーン同様です。「いい案ですね、しかし今回の予算内では難しいと考えます」といったように意思は伝えたうえで相手への配慮がある断り方にするのがいいでしょう。

日本のマナー・礼儀を学ぶ外国人が増えている?

日本にしかないマナー・礼儀が多いことがわかりましたが、実は日本のマナー・礼儀を学ぶ外国人が増えているのです。その理由をみていきましょう。

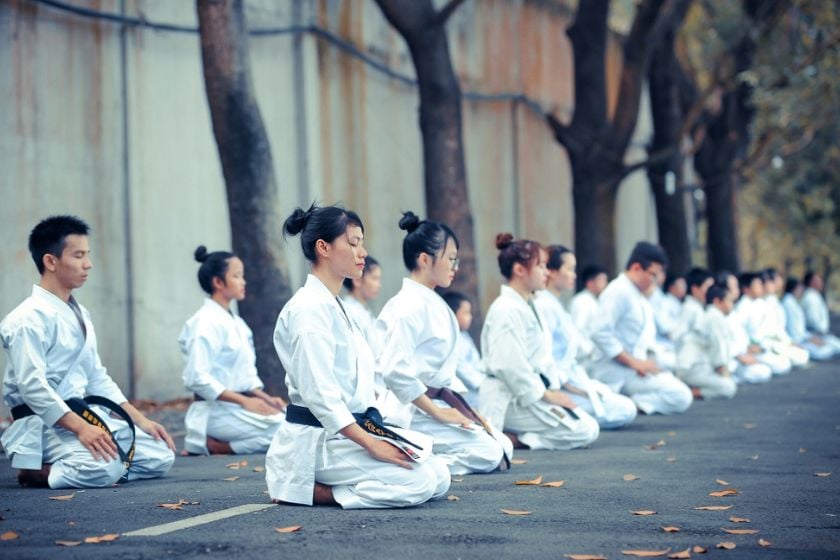

「道」の中の礼儀の教え

「道」がつく日本の文化には日本らしいマナー・礼儀だけでなく、日本特有の精神が凝縮されています。この日本らしい精神性も、実は外国人に人気なのです。

たとえば茶道や武道の礼儀作法は、相手に対しての心のあり方を作法として入れ込んでおり、古き良き日本の哲学を知ることができます。日本に関心がなかった外国人も、日本の伝統文化の精神性に惹かれて武道などの修行を始めることすらあります。日本らしい精神性は、外国人にとって魅力的に映ることがわかりますね。

また日本への旅行や短期滞在をキッカケに、茶道体験や武道体験などをする外国人も多いです。習い事としてじっくり通うことは難しくても「一度体験してみたい!」と思う外国人は増えています。

外国人のお客さまをおもてなしする際に、日本の文化体験を計画してみるのもおすすめですよ。

外国人研修やチームビルディングと日本の礼儀・マナー

外国人研修やチームビルディングに「日本のマナー・礼儀を学ぶ体験」を選ぶ企業も増加しています。

日本のサービスは世界一ともいわれているので、この日本の質の高いサービス業務を学ぶことで、自社の社員教育につなげようと考える企業が多いのです。

そして実習としてマナーや接客業務のノウハウを学ぶだけではなく、チームビルディングに日本文化体験をとりいれる動きもでてきています。

空手や相撲などの日本の武道にある、相手を敬う気持ちや礼儀の心を学び、チームワークをより深めるという試みです。

茶道や華道体験でのチームビルディングも外国人から人気があるので、選択肢の1つとして考えてみるのもおすすめです。

独自の精神性が生んだ、世界に誇れる日本のマナー・礼儀

「礼のこころが日常に浸透し、義をもって行動する」。そんなマナー・礼義の精神が日本にはあります。

古い時代から現在まで礼儀の心がつづくのは、どんな時代においても相手に礼を尽くすことが大切だからでしょう。

時を越えて現代のわたしたちにまで受け継がれた「日本のマナー・礼儀」は、今では国境を越えて世界が注目する存在になっています。

モテナス日本では、外国人向けの日本の文化体験やチームビルディングをオーダーメイドでご用意することが可能です。日本のマナー・礼儀を知ってもらうキッカケにもなるので、ぜひお気軽にモテナス日本へご相談ください。

私たちは日本独自のおもてなし文化を世界の人々に広めるために日夜努力しています。外国人ゲストの接待・おもてなしに関するご相談もお気軽にお問い合わせください。