米トランプ大統領や仏シラク大統領も、国賓として観戦した相撲。

外国人向けの相撲体験は団体のお客さまからも人気があり、みんなでワイワイ楽しめるのも魅力です。

しかし、外国人への相撲体験といってもイメージが湧かない方も多いのではないでしょうか?

そこで外国人向け相撲体験やイベントの実績が豊富な、弊社「モテナス日本」が相撲体験の実例や満足度を上げるポイントを紹介します。

この記事を読めば、

・外国人向けの相撲体験ってどんなことをやるの?

・外国人から相撲体験が人気な理由は?

・オーダーメイドの外国人向け相撲体験は可能?

といった疑問を解決できますよ。

外国人向け相撲体験の実例紹介!

相撲は日本の国技として世界的に知名度もあり、外国人へのおもてなしとして「外国人向け相撲体験」も人気です。

まずはモテナス日本で実際に企画した、人気の相撲体験事例を紹介します。

外国人向けの相撲体験やイベントの内容はさまざまですが、相撲を観戦するものから相撲の基礎を教わるワークショップ、力士の方々と触れ合ったりちゃんこ鍋を食べたりすることも可能。

これまでの実績で好評なのが、以下のような企画です。

- 相撲部屋の朝稽古見学

- 相撲レストランでの食事

- 相撲体験ワークショップ

※タップすると事例の詳細紹介までスクロールします

上記の内容を組み合わせたり、大相撲観戦も組みこんだりとオーダーメイドな1日にアレンジすることもできますよ。

相撲体験の人気事例についてもう少し詳しく紹介していきます。

モテナス日本の相撲体験に関する特集記事もあるので、参考にしてみてください。

外国人の相撲体験事例①相撲部屋の朝稽古見学

外国人向けに見学の機会を設けている相撲部屋もあります。

力士が早朝から稽古に励む姿の見学ができますよ。

力士の稽古は、ただ相手と「取組(とりくみ:力士同士で試合をして勝ち負けを競うこと)」をするだけではありません。ストレッチに始まり、相撲に欠かせない「すり足」「四股(しこ)」などの練習も大切です。相撲観戦をするだけでは見えない地道な稽古を見てもらうことで、より相撲の面白さを感じてもらえるでしょう。

早朝稽古のみの見学や、窓からの見学などルールはあるので事前に確認しておきましょう。

写真撮影に関しても事前に許可を取る必要があります。

申し込みやアレンジメントに関しては、実績が豊富なモテナス日本にご相談ください。目的に合わせて調整もいたします。

外国人の相撲体験事例②相撲レストランでの食事

相撲の聖地・東京の両国には、元力士が経営するちゃんこ鍋レストランが数多くあります。

海外にも日本食レストランはありますが、ちゃんこ鍋が食べられるレストランはまずありません。相撲体験を通してちゃんこ鍋の存在を初めて知る外国人も多いので、実際に食べられる企画は喜んでもらえること間違いなしです。

また、すでに紹介した力士の稽古見学と組み合わせるのもおすすめ。モテナス日本の相撲企画でも毎回喜んでいただける内容です。土俵のある店内で元力士の取組を観戦しながらちゃんこ鍋を食べる、という企画も人気ですよ。

モテナス日本では大人数でのアレンジメントも可能です。会場も含め、ご希望に合った企画をご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。

ご自身でお申し込みされる場合は、以下のようなレストランもおすすめです。参考にしてみてくださいね。

おすすめちゃんこ鍋レストラン:浅草相撲部屋

2024年1月にオープンした「浅草相撲部屋」は土俵を囲んだ座席でちゃんこ鍋を食べ、相撲ショーを楽しめます。

レストランは時間制で、12:00~14:00/15:00~17:00/18:00~20:00の中で予約が可能です。時期によっては、20:30~22:30の枠が用意されていることもあるので、事前に問い合わせてみましょう。

またベジタリアンやヴィーガンの外国人がいる場合は、事前に相談のうえ可能な範囲で対応してもらえます。

※グルテンフリーは非対応

子連れもOKなレストランなので、ご家族で来日される外国人ゲストのおもてなしにもおすすめです。

店舗名:浅草相撲部屋

住所:〒111-0032 東京都台東区浅草2-10-12-1F

電話番号:03-5246-3344

営業時間:12:00~22:30

公式サイト

外国人の相撲体験事例③相撲体験ワークショップ

元力士たちと一緒に、相撲を実際に体験できるワークショップもおすすめです。

さらに、相撲を体験するだけでなく力士たちと撮影やちゃんこ鍋を一緒に楽しめる企画も人気。

普通なら土俵の上でしか見られない力士たちと、会話を楽しんだり交流する経験は忘れられない時間となるでしょう。

ただし個人で相撲体験を申込む場合、旅行代理店などに問い合わせる必要があります。また多くの相撲体験は毎日ではなく決まった日程のみで開催していることも多いので、外国人のスケジュールと合わない可能性も…。

モテナス日本では外国人の方のスケジュールに合わせ、このようなワークショップのアレンジも可能です。

オーダーメイドの相撲体験が人気の理由

モテナス日本で実際におこなったオーダーメイドの相撲体験を紹介しましたが、なぜ「オーダーメイド」が人気なのでしょうか?

たとえば外国人の接待をする場合、細かいところまで配慮されたプランニングは必須です。

相手が日本語を話さない外国人のお客さまであれば通訳も必要ですし、お相手のスケジュール状況に合わせた快適な流れづくりも大切です。さらに、外国人のお客さま側から「相撲レスラーと戦ってみたい!」「相撲レスラーとスクラムを組んでみたい!」といった思いがけないリクエストがあることも。

そんな時、オーダーメイドであれば柔軟に応えることができます。

モテナス日本ではオーダーメイドの外国人相撲体験の実績が豊富ですので、些細な疑問や不安もお気軽にご相談ください。

外国人から見た相撲とは?相撲が人気の理由

ここからは、外国人から相撲が人気な理由をみていきましょう。

最近では、日本に来る海外首脳へのおもてなしとして相撲観戦が選ばれることも増えています。

大相撲を観戦した外国の首脳のなかで、よく知られているのは親日家であるフランスのシラク大統領です。愛犬を「SUMO」と名付けるほどの相撲好きで、在任中に何度も大相撲を観戦しています。

さらにアメリカのトランプ大統領が来日した際も、国賓として相撲観戦でおもてなしをしました。

このように相撲観戦は、日本のエンターテイメントとして訪日VIP客にも人気となっているのです。

フランスのシラク大統領と相撲の記事、アメリカ大統領のおもてなし記事なども参考にしてみてください。

少し話が逸れましたが、外国人から相撲が人気な理由を具体的にみていきましょう。

人気な理由は十人十色ですが、よく聞かれる理由は以下の3つといえます。

- 力士の見た目が魅力的

- 体格で勝ち負けが決まらない

- ちゃんこ鍋が新鮮

※タップすると解説までスクロールします

それぞれ詳しく解説してきます。

外国人に相撲が人気の理由①力士の見た目が魅力的

海外に住む少しぽっちゃりな日本人の方が「将来はスモウレスラーだな!」とジョークをいわれることもあるほど、体が大きい日本人=スモウレスラー、という印象がある外国人もいます。

そのくらい力士の見た目にはインパクトがあり、外国人の方の印象にも残るのですね。

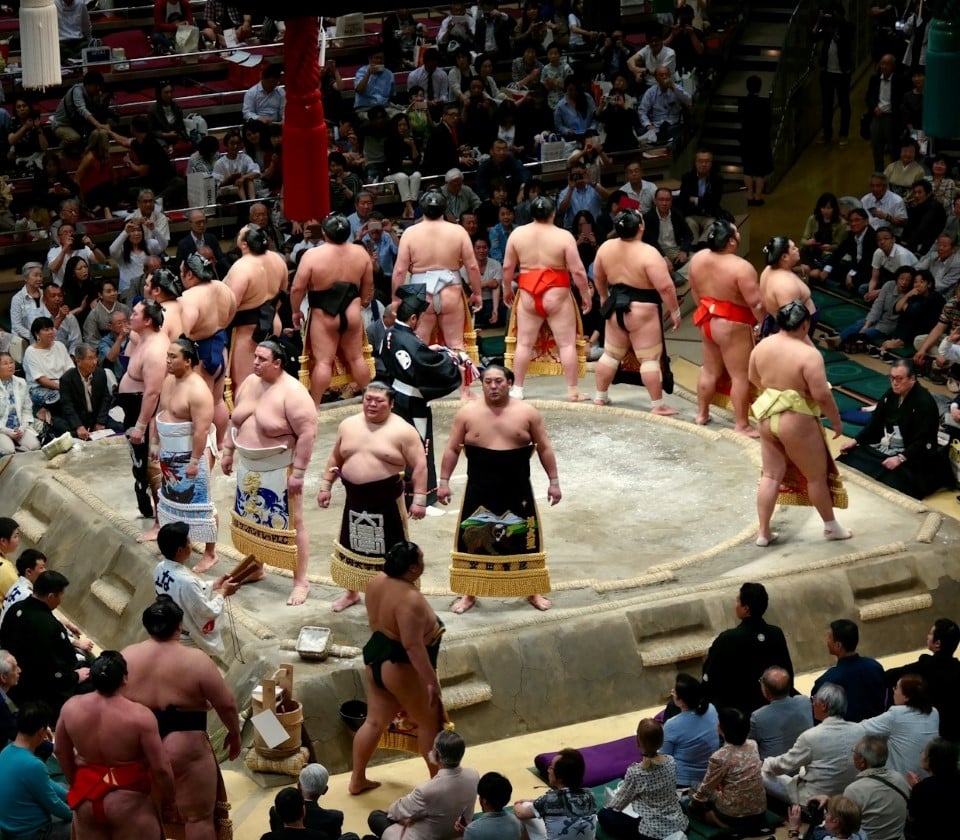

さらに相撲には、それを取り巻く見た目ひとつひとつにエスニックで日本らしい魅力があります。相撲力士ならではの迫力ある肉体や「廻し」とよばれる腰部を覆う用具、土俵入りなどの儀式、会場全体の厳かな雰囲気。

外国人の方はそんなユニークさに魅力を感じるのです。

外国人に相撲が人気の理由②体格で勝ち負けが決まらない

相撲は勝ち負けが体格で決まらないことも、外国人から人気を集めている理由です。

体の小さな力士は「小兵力士(こひょうりきし)」という名称があるほど、実は体格差がある相撲界。

小さな力士は持ち前の瞬発力の高さを磨いたり、相手の圧力を逃がす体の使い方を研究するなど、地道な稽古を積み重ねるのです。(参考:【大相撲】元大関琴奨菊が語る〝小兵力士〟の魅力「大きい力士は体格差ほど有利じゃない」 | 東スポWEB)

その結果、小柄な力士が大柄な力士を投げ飛ばすといった場面が生まれることも相撲の醍醐味といえるでしょう。

こういった勝敗の予想がつかない競技は、外国人の目にも新鮮かつ魅力的に映るのです。

外国人に相撲が人気の理由③ちゃんこ鍋が新鮮

ちゃんこ鍋は相撲力士が食べる鍋料理ですよね。

日本人の私たちも日常で食べることはほとんどありませんが、海外在住の外国人はまず触れる機会のない珍しい料理。さらに力士の力強い肉体を作っている食事として、興味を掻き立てられる人も多いです。

また実際にちゃんこ鍋を食べた外国人からは「味がおいしい」「何回も食べたくなる味」と、料理の味にも人気があります。

外国人の相撲体験における3つのポイント

外国人から人気がある相撲ですが、中には相撲について全く知識がない外国人の方もいます。

また、相撲は知っていても観戦したり体験するのは初めてという方も多いです。

そのため外国人向けの相撲体験を企画するときは、以下の3つのポイントをおさえて満足度の高い体験を提供しましょう。

- 力士の生活も紹介・体験する

- 力士との交流タイムをつくる

- 外国人の言語で相撲を紹介する

※タップすると解説までスクロールします

もう少し詳しく解説します。

ポイント①力士の生活も紹介・体験する

相撲を観戦するだけでは分からない、力士のリアルな生活に興味をしめす外国人の方は多いです。

実際の相撲稽古の様子を見学する企画や、一緒に稽古を体験してもらう企画も楽しんでもらえるでしょう。

さらに相撲をおこなう力士には、毎日の稽古、髷(まげ)や浴衣の着用など江戸時代から受け継がれている伝統的な生活があります。長い間、守られ受け継がれてきた伝統だということを知ってもらうと相撲の深みも感じてもらえますね。

華やかに見える相撲舞台の裏側を知ってもらうことで、相撲観戦・体験が印象深いものになるでしょう。

ポイント②力士との交流タイムをつくる

試合中は寡黙で険しい表情をしている力士の方々ですが、素顔は穏やかで朗らかな方が多いです。

外国人の方はこのギャップに魅力を感じるようです。ぜひ力士と記念撮影をする時間や、質疑応答の時間を設けてみましょう。

また力士の方々は、メディアへの出演やSNS活動なども積極的におこなっている人が多いです。そのため相撲観戦・体験した方々との交流には快くこたえてくれることが多いですし、写真撮影にも笑顔で応じてくれる方ばかり。事前に相談しておくとスムーズに対応してもらえますよ。

ポイント③外国人の言語で相撲を紹介する

外国人の方に相撲体験を最大限に楽しんでもらうために、外国人の言語に対応した体験を用意することも大切です。

相撲は観戦するだけでも楽しい競技ですが、相撲についての説明や力士との交流といった場面では言語が伝わらないと難しいです。外国人の言語をリサーチしたうえで、必ず通訳を手配しましょう。

また相撲を英語で説明したい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

モテナス日本でも、通訳付きの外国人向け相撲体験が企画できます。

お気軽にご相談ください。

外国人のお客さまとの相撲観戦で注意すること

ここからは外国人のお客さまを相撲観戦へお連れする時に注意したいことを紹介します。

日本人でも相撲観戦は未経験の方も多いですよね。

観戦前に予習して、スムーズな相撲体験を提供できるよう準備しておきましょう。

相撲の開催時期は奇数月のみ

まず知っておきたいのが、大相撲の開催時期です。

相撲は、奇数月に2週間続けて開催されます。

さらに地域によっても開催月が違い、1・5・9月は東京、3月は大阪、7月は愛知、11月は福岡で開催されます。

各席の料金は場所や席種によって異なりますが、主に土俵から離れた2階以上にある自由席は1席2,000~3,000円ほど、土俵に近い席は1席10,000円前後と高くなります。チケットは日本相撲協会公式サイトなどから購入可能ですよ。

モテナス日本での相撲観戦企画の際には、チケットのアレンジメントからご用意させていただくのでご安心ください。

枡席(ますせき)とは

相撲のチケットを買う際に必要となるのが、席を選ぶ作業。

相撲では観客席を「枡席(ますせき)」と呼ぶので覚えておきましょう。

枡席は土間や板敷の間を木で仕切り、数人が座れる程度の四角形に仕切られている席。国技館では「四人枡」「五人枡」「六人枡」の3種類の枡席があります。

基本的には「四人枡」が多く、枡の中には4枚の座布団が敷かれています。ちなみに「四人枡」とは「その枡には4人まで坐ることができる」という意味なので、1人や2人でも使えますよ。

ただし、外国人と相撲を観戦する際は桝席においても注意が必要です。

というのも外国人は体格が大きな方が多いため、スペースに余裕のある枡席を用意するのが理想。さらに桝席は足を曲げて床に座るため、このような習慣がない外国人は戸惑う可能性も。そのため事前に説明するか椅子席をおさえるのが無難でしょう。

とはいえ、桝席は日本風情あふれる特別な観戦スタイル。「とことん日本文化を体験してみたい!」というリクエストがあった際は一緒に楽しんでみるのもおすすめです。

相撲茶屋とは

相撲茶屋とは「相撲案内所」のことでチケットから相撲観戦中の食事、観戦後のお土産の手配までを引き受けてくれる業者のことです。

さらに相撲茶屋でチケットを購入すると、特別な相撲案内所入口から入場できるのも魅力。

館内へ入る時、一般の観客は通常入口から入場しますが、相撲茶屋のチケットでは日本風情あふれるリッチな空間を通り入場できるのです。粋な裁着袴(たっつけばかま)の「出方さん」が出迎えて席まで送ってくれるので始まる前から江戸情緒あふれる体験ができるのも外国人のお客さまから喜ばれるでしょう。

また、お茶屋さん独自のおみやげも人気の理由。幕内弁当からお酒におつまみなどさまざま用意してもらえるうえ、オリジナルレアグッズまで入っていることもありますよ。

相撲の観戦マナーはある?

相撲にも観戦マナーがあります。

外国人のお客さまを相撲観戦にお連れする際に、以下のような点に注意しましょう。

- 取組中の座席移動はしない

- 帽子は脱いで観戦する

- 相手をけなす応援はしない

相撲観戦の際はほかの観客の方々への配慮をもって観戦するのはもちろん、相撲の流儀も大切にしましょう。

もともと相撲は武道として発展してきたため「礼に始まり、礼に終わる」とされるほど、礼儀を重んじる競技。そのため対戦相手をけなすような応援はマナー違反とされています。

こういった観戦のマナーにも日本らしい品格や礼儀を重んじる心が感じられますね。外国人の方にも日本文化を理解してもらう機会になるので、ぜひ観戦前に説明してみましょう。

モテナス日本では通訳同行の相撲観戦プランをご提案可能ですので、外国人のお客さまへの説明もスムーズに進められます。ぜひお気軽にご相談ください。

相撲の基本情報|外国人との相撲観戦で役立つ知識

相撲観戦を楽しむためには、ルールを知っておくことも必要ですよね。

相撲には伝統に従って決められた動作があり、それらには特別な名前がついています。

では代表的な言葉をみていきましょう。

取組(とりくみ)

4.55mの土俵の上で、まわしを締めた力士が一対一で勝ち間を競うこと。

これを「取組」といいます。

塵手水(ちりちょうず)

蹲踞(そんきょ:つま先立ちで腰を落とし、ひざを開いた姿勢)で柏手をうったあとに、両手を大きく広げ、拳をかえし、手に何も持っていないことを示す動きのことを指します。

仕切り

土俵の上で力士同士が視線を合わせたのち、腰を深く落とし土俵にある仕切り線の上に拳をおく動きのこと。

仕切りは、制限時間内であれば何度でもおこなうことができます。

立ち合い

力士がお互いの目をみて同時に立ち上がり、体をぶつけ合い開戦することを指します。

ほかの格闘技にはない開始方法で、相撲の持つ独特な緊張感を観客も味わえるのが特徴です。

相撲における反則行為

相撲の主な反則行為は、以下のようなものがあります。

- 拳や肘をつかう

- 頭突き、目つぶし、のどつぶし、まげを引っ張るといった行為

- 相手を蹴る行為

基本的に相撲は手のひらと脚しか使ってはいけません。頭突きや目つぶしといった行為も禁止です。

さらに脚を使う場合は払ったり引っ掛けたりするのみで、蹴ることは反則とされます。

これらの反則行為の判定は「行司(ぎょうじ)」がおこないます。行司はほかの格闘技でいう審判員であり、相撲の神事も取り仕切ってきた伝統ある存在です。

相撲の体重制限について

相撲は体格による階級分けがないため、体の小さな力士が大きな力士を投げ飛ばすこともあります。

先述のとおり、これが相撲の面白さであり外国人が相撲に魅力を感じる理由の1つ。

実は今まで相撲部屋の入門資格は「23歳未満の男子で、身長は173cm、体重75kg以上」とされてきましたが、現在ではこれらの基準に満たなくても運動能力テストに合格すれば力士になることが可能です。(参考:身長167センチ未満も入門可能に 大相撲の新弟子検査基準を改定 – 産経ニュース)※2025年1月現在

体格だけでなく、個人の技能次第で勝ち負けを競えることも相撲の大きな魅力ですね。

相撲の勝敗のつきかた

勝敗のルールはとてもシンプル。以下の3点がルールです。

- 土俵から出る

- 足の裏以外の部分が土俵につく

- 反則行為をする

相撲は土俵から押し出されたり、土俵内であっても足の裏以外の部分が地面についてしまうと負けです。もちろん反則行為は負け判定となるので、力士は反則を避けて戦います。

また、相撲には「押し出し」「一本背負い」といった決まり手があります。決まり手は相撲独自の決め技で、合計82個の決まり手があります。

決まり手をすべて覚えるのは大変ですが、基本的には相手を土俵から押し出したり、地面に足の裏以外の部分がつくように繰り出す技だと思っておきましょう。この決まり手によって勝ち負けがつくこともあるため、どのような技で勝敗が決まるかも相撲の見どころです。

座布団投げとは

大相撲では、観客席から座布団が投げらることがあります。

これは「座布団投げ」と呼ばれ、格上の力士(横綱など)が格下の力士に負けた時、観客が座っていた座布団を土俵にむかって投げ飛ばすもの。

意味は、格下の力士に対して「見事横綱を打ち負かした!すばらしい!」といった意味や「勝って当たり前だと思っていた横綱に対しての落胆」を表現しています。

ただし座布団投げは怪我の危険があるため公式では禁止されており、館内アナウンスや会場でも注意喚起がされている行為。とはいえ座布団投げは伝統的なものなので禁止することも難しく、今でもおこなわれることがあります。

危険もある行為なためおすすめはしませんが、知識として覚えておくといいでしょう。

化粧まわしとは

化粧まわしとは、十両以上の力士が身につけることができるエプロンのような形の美しい「まわし」です。

関取が土俵入りの時に締めるもので、取組用のまわしとは違って豪華な刺繍が施されています。煌びやかな見た目で力士の土俵入りを華やかに飾ってくれる存在です。

化粧まわしは力士の後援会やスポンサーが昇進を祝って贈ることが多く、これも伝統的な相撲の衣装。デザインは力士の好みや出身にちなんだものから、スポンサーの企業やキャラクターなど、広告の役割をしているものもあります。

また博多織や西陣織など伝統的な日本の織物や、有名ブランドのもの、ダイヤモンドが織り込まれているものなどが贈られることも。

驚きなのが、いずれも職人による手作業で作られていることです。この点も外国人のお客さまに説明すると、日本の職人技を体感してもらえて面白いかもしれませんね。

ちゃんこ鍋の定義とは

「ちゃんこ」とは、力士が作る料理の総称。その中でもなべ料理を「ちゃんこ鍋」と呼びます。

ちゃんこ鍋は消化が良く栄養バランスの良い食材をふんだんに使った、栄養満点の料理です。体を温める作用もあるため、厳しいトレーニング後にもよく食べられます。

具材や味付けに厳密な決まりはありません。魚介、肉類、豆腐を具材に、味噌や胡麻、醤油や豆乳などさまざまなベースで調理されます。

各相撲部屋オリジナルレシピがあるのも面白いところ。入門した力士が味を受け継ぎ、毎日ちゃんこ料理を作っているそうですよ。長年のちゃんこ鍋作りで料理の腕も上がるので、引退した力士がレストランを経営することも多いです。

相撲体験をした際はおいしいちゃんこ鍋も味わいたいところ。相撲観戦、相撲体験ワークショップなどに組み込むことも可能なので、ぜひモテナス日本までご相談ください。

知っておきたい!相撲の歴史は1500年以上?

最後に、相撲の歴史を簡単に紹介します。

実は、相撲には1500年以上という長い歴史があります。

外国人のお客さまとの会話のタネに覚えておくと盛り上がるかもしれませんよ。

①相撲の起源

相撲は「古事記」「日本書紀」といった古い書物にもみられます。

しかし相撲の歴史はそれ以前にもさかのぼり、1500年前ごろから存在したとされます。その証拠に、日本各地から相撲を描いた土器や埴輪が出土しているのです。

②奈良時代~平安時代の相撲

奈良時代になると、相撲は農作物の収穫を占う祈願祭で毎年おこなわれました。

そして宮中行事となり300年以上も続く伝統となります。

そこから平安時代まで神事として栄えた相撲。戦国時代になると武士たちによって再び注目されることとなります。

③鎌倉時代

鎌倉~戦国時代は、まさに武士の時代。多くの武士たちが身体能力と判断力を高めるため訓練に励む日々を送っていましたが、相撲は武士の訓練の1つとして取り入れられていました。

また相撲は、力のある戦国武将からも注目されるようになります。

鎌倉時代に力を轟かせた大将軍、源頼朝は鶴岡八幡宮で相撲・流鏑馬・古式馬術を取り入れた大神事をおこなったとか。こうして相撲は政治の中にも登場し始めます。

④戦国時代|職業としての力士の誕生

実は、大の相撲好きとして有名な武将はほかにもいます。

たとえば織田信長は、頻繁に全国から腕に自慢のある者を集めて相撲の試合をさせたのだとか。優勝者は家臣として召し抱えていたようですよ。

このような背景から職業としての「力士」が登場。相撲が武士にとって重要なものへと進化していくのです。

⑤江戸時代|武家相撲から娯楽スポーツへ

江戸時代になり、世の中が平和になるにつれ武士の相撲は衰退。相撲は庶民の娯楽やスポーツとして定着していきます。

この時代に相撲は、歌舞伎と並ぶ一大エンターテイメントになりました。

そして現代まで受け継がれている相撲のルールが確立したのも、この時代です。

⑥明治~現在|外国人力士も増加

初代の国技館が建設された、明治時代。大正時代には「日本相撲協会」が設立されるなど、相撲の伝統を守り継承する動きが強まっていきます。

昭和時代になると、相撲はラジオやテレビでも放送されるように。相撲がより気軽に観られる競技へと進化したことで、女性や外国人からもじわじわと人気を集めていきます。

そして相撲界で目立ち始めたのが、外国人力士の活躍。モンゴル出身の力士「朝青龍」「白鵬」が横綱になったり、ブルガリア出身の力士「琴欧洲」が大関になったりと日本人以外の力士も増えています。

縄文時代に生まれた相撲は1500年経った現代で、はるばる海外から日本へ力士を志して来る人を生むほどの存在に。時代とともに色あせることなく日本人を魅了してきた相撲は、外国人をも魅了する競技になったのです。

世界から愛される誇るべき国技「相撲」。今後も守り、受け継いでいきたいですね。

外国人に人気の相撲体験で思い出に残るおもてなしを

相撲は日本の古き良き文化が凝縮されている、生きた伝統文化です。

江戸の風情をそのまま継承しつづける力士たちの普段の生活、稽古場なども外国人にとって興味深いでしょう。

外国人向けの相撲体験は、日本をまるごと味わえる贅沢なおもてなしです。

モテナス日本では通訳や会場なども含めオーダーメイドで相撲体験をご提案できるので、ぜひお気軽にご相談ください。

私たちは日本独自のおもてなし文化を世界の人々に広めるために日夜努力しています。外国人ゲストの接待・おもてなしに関するご相談もお気軽にお問い合わせください。